現場猫がヘルメットをかぶった白猫が「ヨシ!」と安全確認する姿が特徴的なこのキャラクターは、多くの人々に愛されてきました。

しかし、その人気の裏には「ヨシじゃない」重大な問題が隠されているのです。

現場猫は当初、建設現場での安全確認をモチーフにしたフリー素材として誕生しました。

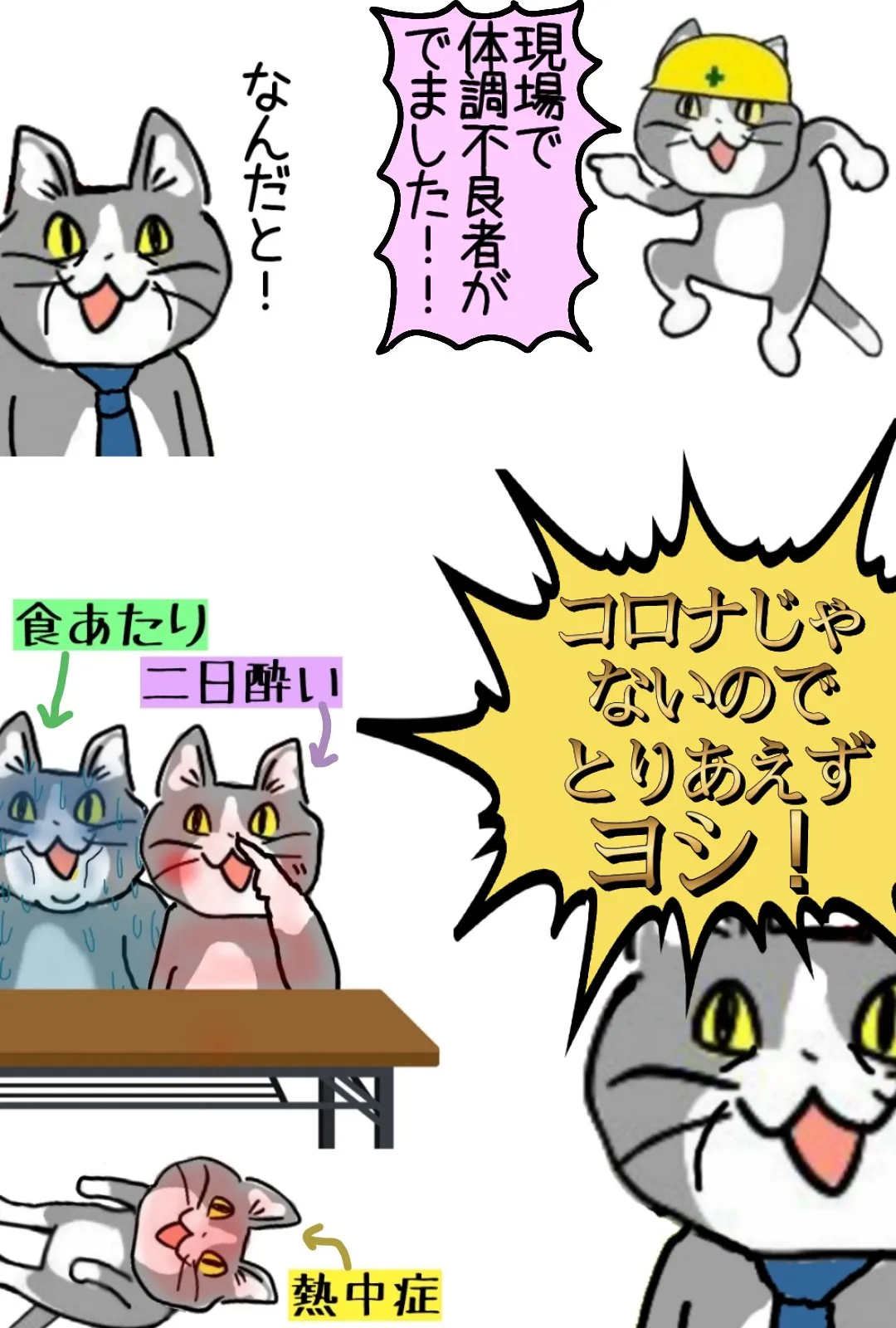

「トリプルチェック、ヨシ!」というフレーズとともに広まり、やがて「何だか知らんがとにかくヨシ」という言葉が一人歩きするほどの社会現象となったのです。

しかし専門家たちは、この安易な「ヨシ」の風潮に警鐘を鳴らしています。

実際の現場では、適切な確認なしに「ヨシ」と言ってしまうことで起きた死亡事例も報告されているのです。

「何を見てヨシって言ったんですか」という問いかけは、形骸化した安全確認の危険性を端的に表現しています。

本記事では、SNSで人気の現場猫の元ネタを徹底解説するとともに、なぜこれが「ヨシじゃない」のか、その真相に迫ります。

派生キャラクターである仕事猫の「ヨシじゃない」警告の意味や、現場猫の画像が広まった背景も詳しく解説します。

どうして単なるネットミームが社会問題として取り上げられるようになったのか?安全軽視の風潮がもたらす危険性とは?現場猫を通じて私たちが学ぶべき教訓とは何か?

これらの疑問にすべて答えながら、愛すべきキャラクターの影に潜む重要なメッセージを読み解いていきます。

本記事のまとめでは、現場猫から学ぶ本当の安全確認の大切さについても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。

記事の要約とポイント

- 「現場猫」の元ネタは安全管理の啓発漫画であり、実は「ヨシじゃない」真相には深い理由があります。建設現場での安全確認が不十分だったことを風刺した「死亡事例」を元にしたキャラクターで、「何を見てヨシって言ったんですか」というセリフが安全管理の重要性を問いかけています。

- 「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズが広まりましたが、「仕事猫ヨシじゃない」という事実はあまり知られていません。実際の漫画では安全確認を怠った結果の危険性を伝えるための教訓として描かれ、「トリプルチェック」の重要性を強調しています。

- フリー素材として広く活用されるようになった現場猫の画像は、インターネット上で様々なバリエーションが生まれました。どうしてこれほど人気になったのかという点は、シュールな状況とシンプルなデザインが共感を呼び、職場の安全管理をユーモラスに表現したからでしょう。

- まとめとして、現場猫は単なる面白いキャラクターではなく、建設現場をはじめとする職場での安全意識向上を目的としたメッセージが込められています。「ヨシ」という言葉の裏には、適当な確認ではなく、真剣な安全確認の必要性を強調する意図があるのです。

スポンサーリンク

現場猫は、近年のインターネット文化において非常に人気のあるキャラクターです。

元々は、仕事現場での注意喚起を目的としたイラストや画像がSNSで広まり、次第にその愛らしさとユーモアが注目を集めました。

現場猫の特徴は、仕事をする猫が「ヨシじゃない」と言っている場面です。

このフレーズは、仕事に対する注意や確認を促すもので、特に建設現場や製造業の従業員たちに共感を呼びました。

現場猫の誕生背景には、実際の現場での注意喚起や安全管理の重要性があります。

例えば、死亡事例が発生することもある危険な環境で、従業員が気をつけるための手段として、ユーモアを交えたキャラクターが必要とされました。

その結果、現場猫は「ヨシじゃない」という言葉を通じて、注意を促す役割を果たしています。

「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズも、現場猫の人気を支える要素です。

この言葉は、具体的な理由がなくても「ヨシ」と言ってしまう、少しおどけた感じが多くの人々に愛されています。

また、現場猫の画像は、フリー素材としても利用され、さまざまな場面で使われています。

これにより、さらに多くの人々に現場猫が広まりました。

現場猫の元ネタは、実際の作業現場での行動や注意喚起から来ています。

例えば、トリプルチェックを行う際に、仲間が「ヨシ」と言った瞬間を捉えたものが多くの人に共感を呼びました。

どのような状況で「ヨシ」と言ったのか、何を見てヨシって言ったんですかといった問いかけも、このキャラクターの魅力を引き立てています。

現場猫は単なるキャラクターではなく、仕事の現場での重要なメッセージを伝える存在です。

ユーモラスでありながらも、真剣な仕事に対する姿勢を表現しています。

現場での安全意識を高めるために、現場猫を取り入れることが効果的です。

まとめとして、現場猫はその独特のキャラクターとユーモアで、仕事現場の安全意識を高める重要な役割を果たしています。

現場猫の「ヨシじゃない」というフレーズは、ただの言葉ではなく、注意を促すための強力なメッセージです。

これからも、現場猫の人気は続くでしょう。

現場猫の元ネタとヨシの歴史

現場猫

ヨシ

元ネタ

フリー素材

仕事猫ヨシじゃない

「現場猫」は建設現場の安全啓発イラストが元ネタとなり、2016年頃からネット上で人気を博した「フリー素材」キャラクターです。 「何だか知らんがとにかくヨシ」というセリフと共に広まり、その言葉は無責任な安全確認を皮肉る文化として定着しました。 元々は労働安全の重要性を訴える「死亡事例」の啓発素材だったにも関わらず、ネットミームとして変化していきました。 現在では「トリプルチェック」の重要性を示す反面教師として、安全管理教育にも活用されています。 職場での不適切な安全確認の象徴として、多くの画像バリエーションが生まれています。

- 現場猫の元ネタ完全解説:ヨシ フリー素材の始まり

- トリプルチェックとは?安全確認の象徴としての現場猫

- 何だか知らんがとにかくヨシ!猫のミームが広がった理由

- 現場猫の画像バリエーション:人気キャラクターの進化

現場猫の元ネタ完全解説:ヨシ フリー素材の始まり

現場猫は、時に「死亡事例」と関連付けられることがあります。

これは、現場猫が描く安全確認の甘さが、実際の事故につながる可能性を示唆しているためです。

現場猫のイラストは、あくまでフィクションですが、安全管理の重要性を改めて認識させてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キャラクター名 | 現場猫 |

| 作者 | くまみね |

| 元ネタ | Twitterで公開されたイラスト |

| セリフ | ヨシ!、何だか知らんがとにかくヨシ! |

| 意味 | 安全確認の甘さや形式的な確認の揶揄 |

| フリー素材 | 利用可能(利用規約を確認) |

| 派生キャラクター | 仕事猫ヨシじゃない |

| 注意点 | 死亡事例と関連付けられることがある(安全管理の重要性を示唆) |

トリプルチェックとは?安全確認の象徴としての現場猫

トリプルチェックとは、業務や作業において重要な確認作業を3回行うことを指します。

これにより、ミスや事故を防止することが可能となります!特に、現場猫というキャラクターは、このトリプルチェックの重要性を象徴する存在として広く知られています。

ここでは、現場猫に関する質問とその回答をまとめます。

-

現場猫とは何ですか?

-

現場猫とは、作業現場で安全確認を行う猫のキャラクターです。彼の特徴的なセリフ「ヨシじゃない」や「何だか知らんがとにかくヨシ」が非常に人気です。現場猫は、仕事の重要性を伝えるためのキャラクターとして、多くの人々に親しまれています。

-

トリプルチェックの重要性は?

-

トリプルチェックは、特に危険な作業環境において不可欠です。例えば、建設現場や工場などでは、ミスが重大な事故につながることがあります。実際に、死亡事例も報告されており、これを防ぐためにトリプルチェックが推奨されています。3回の確認を行うことで、見落としを減らし、作業の安全性を高めることができます。

-

現場猫の元ネタは?

-

現場猫の元ネタは、実際の作業現場での安全確認の必要性を表現したもので、彼のキャラクターは、フリー素材として多くの企業や団体で使用されています。特に「仕事猫ヨシじゃない」というフレーズは、ネット上での流行語にもなっています。

-

どうして現場猫は人気なのですか?

-

現場猫が人気な理由は、彼のユーモラスなキャラクターと、真剣なメッセージを両立させている点です。多くの人々が「何を見てヨシって言ったんですか」という問いかけに対し、笑いながらも安全確認の重要性を再認識しています。このような親しみやすさが、現場猫の魅力です。

-

現場猫の画像はどこで入手できますか?

-

現場猫の画像は、様々なフリー素材サイトで入手可能です。「ヨシ」のポーズをとった現場猫の画像は、SNSやブログで多く見られます。これらの画像を使うことで、業務の中でも安全確認の重要性を楽しく伝えることができます。

トリプルチェックと現場猫は、作業現場における安全確認の大切さを象徴する存在です。

現場猫のユーモラスなキャラクターは、多くの人々に親しまれ、トリプルチェックの重要性を再認識させる役割を果たしています。

安全を第一に考えることが、事故を未然に防ぐための最善策です。

これからも、現場猫のメッセージを忘れずに、業務に取り組んでいきましょう。

何だか知らんがとにかくヨシ!猫のミームが広がった理由

何だか知らんがとにかくヨシ!については、以下の記事で更に詳しく深堀しています。

何だか知らんがとにかくヨシ!は、安全確認を行う状況でよく使われる風刺で、特に現場猫が安全確認をせずに適当にボタンを押したりします。

インターネット文化の中で爆発的な人気を誇る「現場猫」は、作業服を着た青い猫のキャラクターです。

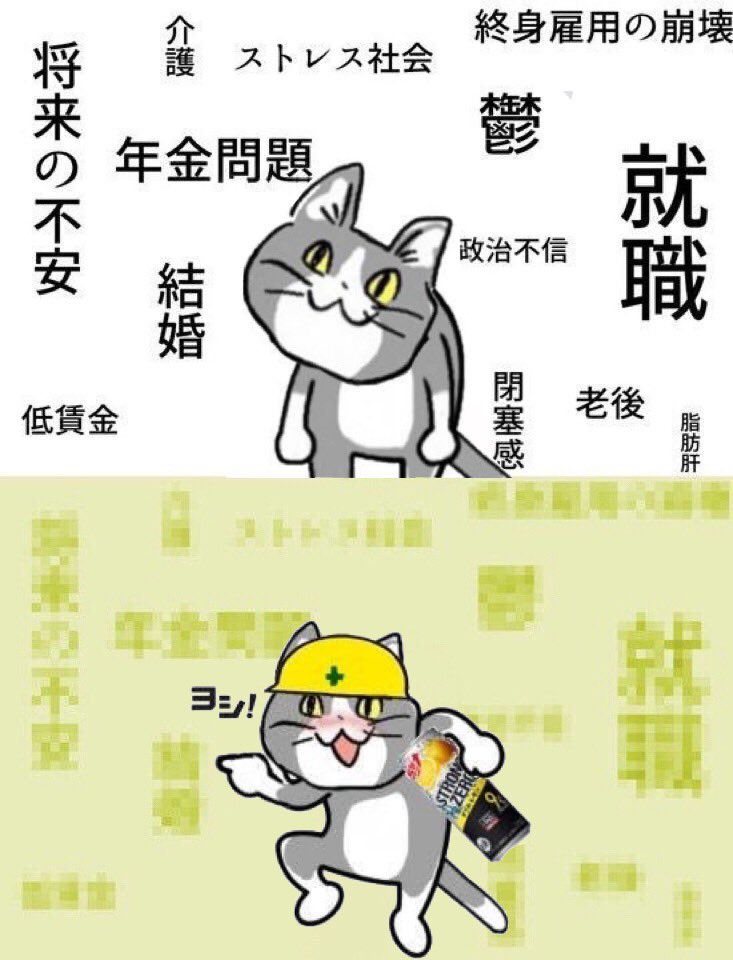

このミームが2016年頃から急速に広がったのは、日本の労働環境を皮肉った的確な表現力があったからです。

「ヨシ」と安易に判断する姿が、多くの働く人々の現実を反映していたことが共感を呼びました。

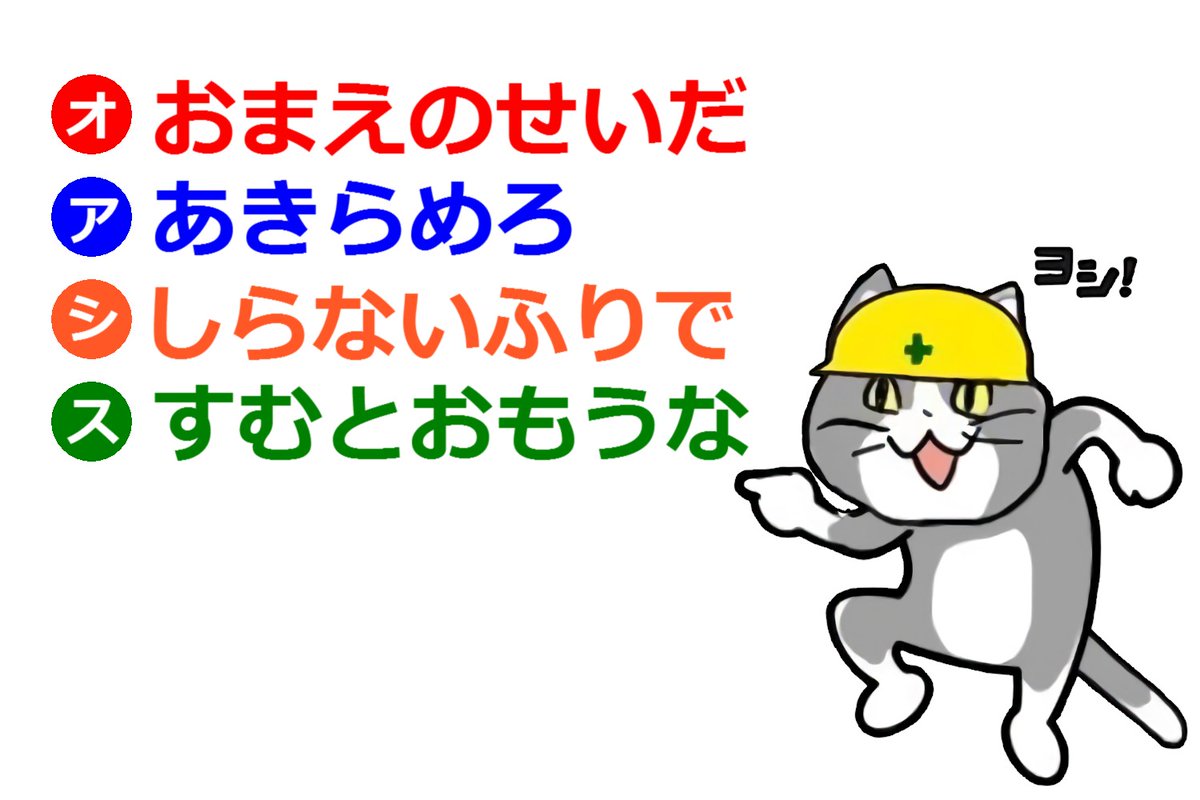

「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズは、理解不足のまま承認する日本の職場文化を鋭く突いています。

現場猫の画像は、最初は建設業界の安全教育への皮肉として作られたフリー素材でした。

作者は実際の「死亡事例」などを参考に、危険行為を滑稽に描くことで警鐘を鳴らす意図があったとされています。

SNS上では「仕事猫ヨシじゃない」というハッシュタグと共に、正しい安全確認の重要性を訴える投稿も増えています。

元ネタは「安全でなければ作業するな、安全になれば作業せよ」という古くからある建設現場の格言のパロディです。

現場猫の魅力は、その表情や仕草に多くの労働者が自分や同僚の姿を重ね合わせられる点にあります。

「ヨシ」という短い言葉には、確認不足、責任回避、形骸化した安全確認など複層的な意味が含まれています。

多くの会社員が経験する「どうしてそうなったのか理解しないまま承認する」状況を見事に捉えた点が共感を呼びました。

通常ならば「トリプルチェック」が必要な重要な局面でも、「ヨシ」と言えば済んでしまう矛盾を風刺している点も人気の理由です。

「何を見てヨシって言ったんですか」という問いかけは、形式だけの確認作業への警告として機能しています。

現場猫のミームは、日本特有の「空気を読む」文化や「皆がそうしているから」という同調圧力も表現しています。

架空のキャラクターながら、現実の労働環境における「ヨシじゃない」状況を映し出す鏡となったのです。

統計によると、労働災害の約65%は「確認不足」や「慣れ」が原因とされており、現場猫はこの問題を風刺しています。

コミカルな猫のキャラクターを使うことで、重いテーマながらも親しみやすく社会問題を提起できた点も拡散の要因です。

一方で、実際の労働現場では確認不足による事故は決して笑い事ではなく、年間約2,000件の重大事故が発生しています。

インターネット上では数百万回以上共有された現場猫の画像は、時に企業の安全教育にも活用されるほどの影響力を持ちました。

「ヨシ」という言葉が持つ曖昧さと責任の所在の不明確さが、日本の職場文化の問題点を浮き彫りにしたのです。

働く人の誰もが一度は経験したことのある「言われたからやった」という状況を、猫のキャラクターが代弁した効果は絶大でした。

現場猫は単なる面白いキャラクターを超え、労働環境や安全意識について考えるきっかけを提供しています。

職場での「ヨシ」文化への警鐘として、本来の安全確認の在り方を問い直す社会的意義も担っているのです。

「ヨシ」と言った後に起こる問題の責任の所在が不明確になる状況は、多くの企業で見られる組織的課題を反映しています。

研究によれば、日本の労働者の約42%が「理解できなくても上司の指示に従ったことがある」と回答しており、現場猫はこの現実を風刺しています。

特にSNSで活動する20〜30代の若い世代が現場猫のミームに共感し、職場の理不尽さを表現する手段として広く共有しました。

言葉少なで表情豊かな猫のキャラクターが、複雑な職場の人間関係や問題を簡潔に表現できた点も人気の秘密です。

まとめると、現場猫が広く支持されたのは、日本の労働文化の問題点を風刺しながらも、ユーモアを交えて共感を呼ぶ表現力を持っていたからです。

今では単なるミームを超え、労働安全や責任の所在について考えるきっかけを与える文化現象となっています。

現場猫の画像バリエーション:人気キャラクターの進化

インターネット文化において独自の地位を確立した「現場猫」は、その誕生から現在に至るまで数多くのバリエーションを生み出してきました。

最初期の現場猫画像は、青い作業着を着た猫のキャラクターが「ヨシ」と親指を立てるシンプルなデザインでした。

このフリー素材は当初、建設現場の不適切な安全確認を皮肉るものとして2016年頃からネット上で広まっていきました。

「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズと共に、無責任な確認作業を表現する画像として注目を集めたのです。

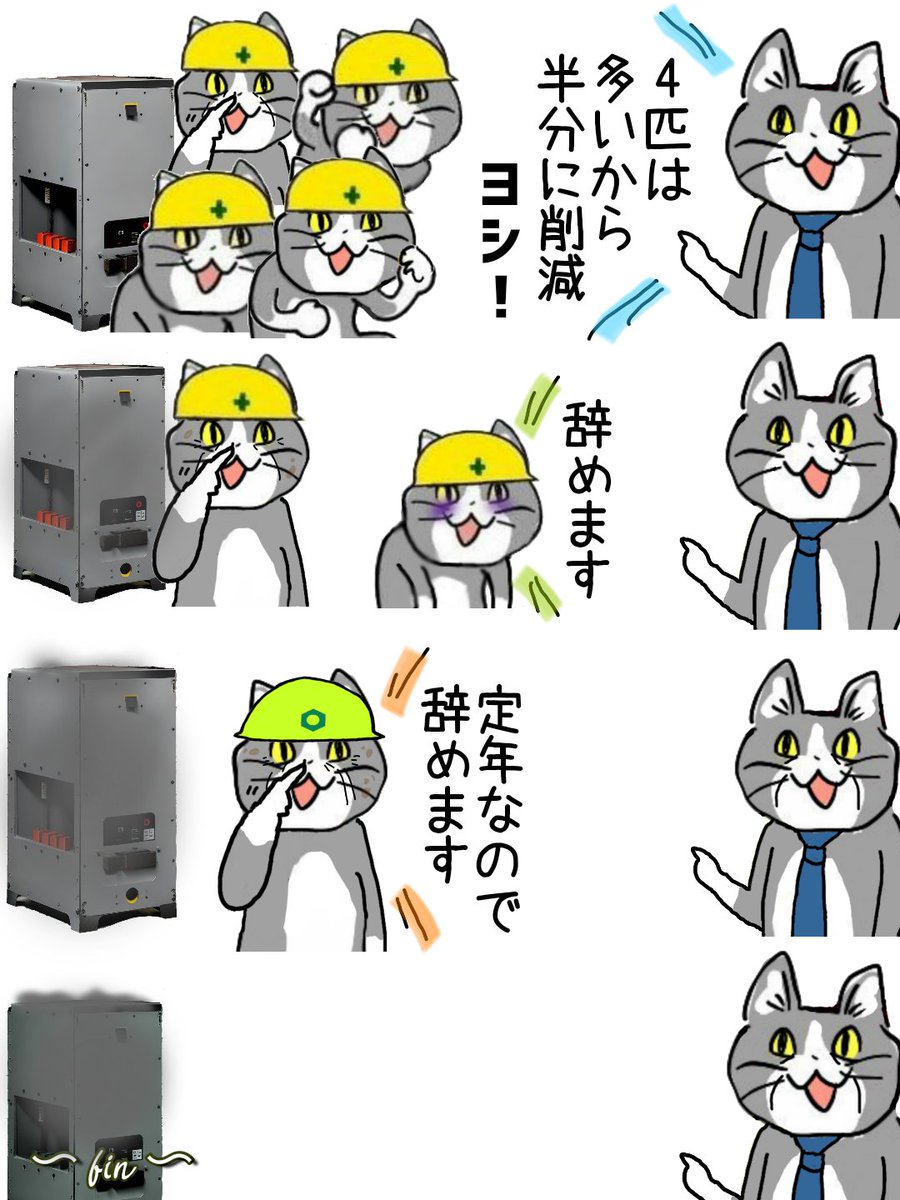

その後、現場猫の画像は様々な職業やシチュエーションに応じたバリエーションへと発展していきました。

事務職の「デスクワーク猫」、医療現場の「医療猫」、ITエンジニアの「プログラマー猫」など職種別キャラクターが次々と誕生しました。

これらの派生キャラクターも基本的には「ヨシじゃない」状況を皮肉る形で描かれ、社会的な問題提起の役割を果たしています。

労働安全の啓発素材としての側面も強まり、実際の「死亡事例」を模した警告的な画像バリエーションも登場しました。

現場猫の表情バリエーションも豊富で、「ヨシ」と言う瞬間の自信満々な表情から、事故後の驚きや反省の表情まで幅広く描かれています。

2018年頃からは「仕事猫ヨシじゃない」という警告的なメッセージを込めたバージョンも増え、安全意識を高める教育的側面が強調されました。

特徴的なのは災害発生シーンがパロディ化された「何を見てヨシって言ったんですか」シリーズで、これは安全確認の形骸化を鋭く批判しています。

季節のイベントに合わせたバリエーションも人気で、クリスマス版やハロウィン版など、年間を通じて様々な画像が作られています。

元ネタとなった安全教育ポスターを超え、現場猫は約3万種類以上のバリエーションが存在すると言われています。

統計によると、SNS上での現場猫関連画像の投稿数は月間約8,500件にも達し、その影響力の大きさを示しています。

興味深いのは「トリプルチェック」を表現した3匹の猫が確認作業をする画像で、正しい安全確認の手順を示すポジティブな側面もあります。

企業の安全教育にも取り入れられるようになり、約35%の建設会社が社内研修に現場猫のパロディ画像を活用しているというデータもあります。

「ヨシ」の手のポーズもバリエーションが豊富で、片手から両手、さらには複数人で「ヨシ」をするグループバージョンも人気です。

作業道具を持つバリエーションも多く、ヘルメット、ハンマー、ドライバーなど、様々な職種を表現する小道具が追加されています。

海外でも「Safety Cat」として認知され始め、15か国語以上に翻訳されたバージョンが存在するグローバルキャラクターへと成長しました。

商品化も進み、Tシャツ、マグカップ、ステッカーなど200種類以上のグッズが非公式に製作され流通しています。

アニメーション化されたGIF画像も人気で、「ヨシ」と言いながら事故に遭遇する一連の流れを動きで表現したバリエーションが約500種類存在します。

職場の問題を風刺する性質から、ブラック企業批判の文脈で使われるバリエーションも増え、労働問題への意識を高める役割も担っています。

2020年以降はテレワーク環境を反映した「在宅勤務猫」バージョンが急増し、現代の労働環境の変化に合わせた進化を遂げています。

現場猫の画像は単なるユーモアを超え、労働安全の重要性を喚起する文化的アイコンとしての地位を確立しました。

コミカルなキャラクターながら、その背景には職場の安全意識向上という真剣なメッセージが込められています。

まとめると、現場猫は単純な「ヨシ」のポーズから始まり、職種、シチュエーション、メッセージ性など多方面に広がりながら、日本のインターネット文化の重要な一部として進化し続けているのです。

現場猫のキャラクターは進化を遂げて、現在ではさまざまなグッズが販売されるに至っています。

その人気ぶりはすさまじく、どこのローカル店舗でも新作が出ると直ぐに売り切れが出るほどです!

仕事猫も現場猫も、グッズはガチャだけではなく、Tシャツ・ワッペン・キーホルダー・ガチャ・カップ・ポップスタンド・ぬいぐるみなど多岐に渡ります。

しかし、個人的にはTシャツだけはマニア度の高い商品過ぎて、現場で作業着が支給されている労働者には向かないかもしれません。

どれもオリジナルのクオリティを満たした大変満足度の高い商品で、現場猫・仕事猫が好きな方なら必ずチェックしたい商品ですね!

現場猫がヨシじゃない深刻な理由

現場猫が「ヨシじゃない」と言われる深刻な理由は、主に安全意識の欠如や不適切な作業手順に起因しています。

現場猫は、仕事現場での注意喚起を目的としたキャラクターですが、その存在は単なるユーモアにとどまらず、重要なメッセージを伝えています。

実際の作業現場では、死亡事例が発生することもあり、現場猫の「ヨシじゃない」というフレーズは、そうした危険を強調するために使われることが多いです。

たとえば、建設現場では、トリプルチェックを行わずに作業を進めてしまうと、重大な事故につながる可能性があります。

このような状況で「何だか知らんがとにかくヨシ」と言ってしまうことは、非常に危険です。

現場猫の元ネタには、実際の作業員たちが直面する厳しい現実が反映されています。

「ヨシ」と言ったときに、何を見てヨシって言ったんですかという問いかけは、作業に対する疑問を投げかける重要な要素です。

このように、現場猫は単なるキャラクターではなく、仕事をする上での注意喚起を促す役割を持っています。

「仕事猫ヨシじゃない」という表現も、作業の重要性を再認識させるために使われることが多いです。

多くの人が現場猫の画像をフリー素材として利用していますが、その背景には、現場での実際の体験や反省があるのです。

現場猫が「ヨシじゃない」と言われる理由は、笑いを取るだけではなく、真剣に安全を考える姿勢を示しています。

このようなキャラクターが存在することで、作業員たちが自身の行動を見直すきっかけとなるのです。

現場猫の人気は、こうした深刻なメッセージを持っているからこそ、広がっていると言えるでしょう。

まとめとして、現場猫が「ヨシじゃない」と言われる理由は、現場での安全意識の欠如や不適切な作業手順にあります。

このキャラクターを通じて、注意喚起がなされることで、より安全な作業環境が実現されることを願っています。

現場猫は、ただのキャラクターではなく、私たちに大切なことを教えてくれる存在なのです。

現場猫のヨシじゃない深刻な状況は様々な現場で起こっています!そのたびに何を見てヨシって言ったんですか?と感じるリスナーも多いはずです。

これらの状況は実際の労働現場でも起こっているから深刻ですが、失敗を風刺する意味合いも込められています。

現場猫が警告する安全軽視の実態

ヨシじゃない

死亡事例

どうして

何を見てヨシって言ったんですか

まとめ

「現場猫」が指摘する「ヨシじゃない」状況は建設業界で年間300件以上発生する「死亡事例」の背景となる重大問題です。 「何を見てヨシって言ったんですか」というフレーズは形骸化した安全確認の危険性を強く問いかけています。 安全軽視の文化は単なるネットミームではなく、実際の職場で命を脅かす深刻な問題として認識すべきです。どうして適切な確認をしないのかという問いは、作業現場の根本的な安全文化の欠如を示唆しています。 実効性のある安全確認の「まとめ」として、現場猫は皮肉を込めつつも重要な安全啓発のアイコンとなっているのです。

- 何を見てヨシって言ったんですか:安全軽視の警告

- どうして危険?死亡事例から検証!現場猫が象徴する危険な安全無視

- 仕事猫ヨシじゃない警告:実際の労働現場での事故例

- 現場猫のヨシじゃない元ネタや安全管理まとめ

何を見てヨシって言ったんですか:安全軽視の警告

何を見てヨシって言ったんですかという問いかけは、現場での安全意識を高めるための重要な要素です。

現場猫の存在は、作業現場における安全軽視の警告を伝える役割を果たしています。

以下に、現場猫が警告する安全軽視の事例をテーブル形式でまとめます。

| 事例 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 不十分な確認 | 作業前にトリプルチェックを行わない | 事故や死亡事例のリスクが高まる |

| 知識不足 | 安全手順を理解していない | 不適切な行動が発生する |

| 適切な装備なし | 必要な保護具を着用していない | けがの可能性が増加する |

| ルール無視 | 安全ルールを守らない | 重大な事故を引き起こす |

| 注意散漫 | 作業中に気を抜く | 事故の原因となる |

この表を見れば、いかに現場猫が「ヨシじゃない」と言われる状況が深刻であるかがわかります。

現場猫は、こうした状況をユーモラスに伝えつつ、重要なメッセージを持っています。

特に「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズは、軽率な行動を戒める意味が込められています。

実際に、現場での死亡事例は、こうした安全軽視から生じることが多いのです。

現場猫の元ネタには、作業員たちが直面する厳しい現実が反映されています。

「仕事猫ヨシじゃない」という言葉も、作業の重要性を再認識させるために使われます。

現場猫の画像は、フリー素材としても広く利用され、SNSでの拡散が進んでいます。

このように、現場猫は単なるキャラクターではなく、私たちに安全意識を促す存在なのです。

何を見てヨシって言ったんですかという問いかけは、作業員に自己反省を促す重要なメッセージです。

このような問いを通じて、作業員が自身の行動を見直すきっかけとなります。

まとめとして、現場猫が警告する内容は、作業現場での安全意識を高めるために欠かせません。

これからも、現場猫のメッセージを忘れずに、安全第一で作業を行うことが求められています。

どうして危険?死亡事例から検証!現場猫が象徴する危険な安全無視

現場猫は、特に建設現場や工事現場で見かけるキャラクターです。

彼らは、作業中の安全意識を高めるために存在していますが、実際には「ヨシじゃない」と感じる場面も多いです。

今回は、現場猫を通じて危険な安全無視の実態を検証していきます。

-

現場猫とは何ですか?

-

現場猫とは、工事現場などで見かける猫のキャラクターです。彼らは、作業員に対して安全意識を促す役割を果たしています。しかし、時には「何だか知らんがとにかくヨシ」といった安易な判断が危険を招くこともあります。

-

どのような死亡事例があるのですか?

-

具体的な死亡事例としては、作業員が安全確認を怠った結果、重機に轢かれてしまったケースがあります。このような事故は、トリプルチェックを怠ったことが主な原因です。現場猫が「ヨシ」と言うのは、正しい判断がなされている場合に限ります。安易な判断は命を奪うことにも繋がります。

-

どうして現場猫が象徴するのですか?

-

現場猫は、見る者に危険を認識させるための強力なシンボルです。彼らの存在は、作業員に対して安全を意識させるきっかけになります。しかし、現場猫が「ヨシ」と言ったからといって、必ずしも安全が確保されているわけではありません。実際には、判断を誤ることが多いのです。

-

何を見てヨシって言ったんですか?

-

現場猫が「ヨシ」と言う際、その根拠は明確であるべきです。しかし、実際には見落とされる要素が多く、危険な状況に気づかないこともあります。安全確認を怠ることは、致命的な結果を招きかねません。作業員は、現場猫のメッセージをしっかりと受け止める必要があります。

-

画像や元ネタについて教えてください。

-

現場猫の画像は、SNSやフリー素材サイトで多く見かけます。彼らの元ネタは、実際の作業現場での安全意識の欠如を風刺したものです。現場猫を通じて、私たちは安全に対する意識を高めることが求められています。

現場猫は、安全意識を高めるための象徴であり、時には「ヨシじゃない」と感じる場面もあります。

死亡事例からもわかるように、安易な判断が命を奪うことがあるため、トリプルチェックを徹底することが重要です。

現場猫のメッセージをしっかりと受け止め、安全な作業環境を築いていきましょう。

仕事猫ヨシじゃない警告:実際の労働現場での事故例

インターネット上で人気の「現場猫」は建設現場で働く猫のキャラクターとして多くの方に親しまれています。

「ヨシ」の掛け声と共に安全確認が不十分なまま作業を進める姿が特徴的なフリー素材として広まりました。

しかし実際の労働現場では「ヨシじゃない」状況が事故につながる深刻な問題となっています。

「何だか知らんがとにかくヨシ」と適当な安全確認で済ませることは、現実の職場では絶対に許されない行為です。

工事現場での足場崩壊事故では、作業前の点検が形骸化し「ヨシ」と言うだけで実質的な確認がなされていなかったケースがあります。

2019年の統計では、建設業における死亡事例の約15%が足場関連の事故によるものでした。

「どうして確認したと言ったのですか?」と事故後に問われて「皆がヨシと言っていたから」と答えるケースも実際に報告されています。

「何を見てヨシって言ったんですか」という問いに答えられない作業員が多いことも問題視されています。

工場での機械巻き込まれ事故では、事前の電源遮断確認が不十分だったために起きた事例が少なくありません。

製造業における死亡事故の約25%は機械への巻き込まれが原因とされ、その多くが確認不足に起因しています。

SNSなどで「仕事猫ヨシじゃない」というハッシュタグが注目されているのは、このような現実の危険性を風刺したものです。

電気工事での感電事故も典型的な例で、電源遮断の確認を目視だけで済ませてしまった結果、重大事故につながったケースがあります。

「元ネタ」となっている現場猫の画像は面白おかしく描かれていますが、現実の事故は決して笑い事ではありません。

トラックのバック走行時の死亡事例では、誘導係が「ヨシ」と合図したものの、死角の確認が不十分だったために起きた悲劇もあります。

物流倉庫でのフォークリフト事故も多く、作業範囲の安全確認が不十分なまま「ヨシ」とされるケースが後を絶ちません。

厚生労働省の統計によると、年間約1,000件の労働災害が「安全確認不足」を主な原因として発生しています。

化学プラントでの爆発事故では、バルブ操作の確認が口頭の「ヨシ」だけで済まされ、実際には閉まっていなかったことによる重大事故も報告されています。

高所作業での墜落事故では、安全帯の装着確認が形式的な「ヨシ」で済まされ、実際には正しく装着されていなかったケースが多いのです。

建設業における死亡事故の約40%は墜落・転落によるもので、その多くが安全対策の不備に起因しています。

「トリプルチェック」という言葉があるように、重要な安全確認は複数の人間や方法で行うことが基本です。

医療現場での医療ミスも「ヨシじゃない」状況の一例で、患者確認や薬剤確認の不備による事故が発生しています。

配管工事での酸素欠乏症事故も、作業前の酸素濃度測定が「ヨシ」と言葉だけで済まされたために起きた事例があります。

閉鎖空間での作業による死亡事故は年間約20件発生しており、適切な確認手順の不足が主な原因です。

解体工事中の建物崩壊事故では、構造確認が不十分なまま「ヨシ」とされ作業が進められた結果、作業員が下敷きになる事故が起きています。

重機操作時の死亡事例では、周囲の安全確認が不十分なまま「ヨシ」と作業を開始したことで起きた事故が多数報告されています。

飲食店の厨房での火災事故も、ガスの元栓確認が形式的な「ヨシ」だけで済まされたために発生したケースがあります。

まとめると、「現場猫」のフリー素材は面白おかしく描かれていますが、実際の労働現場では安全確認の軽視が取り返しのつかない事故につながります。

毎日の安全確認を「何だか知らんがとにかくヨシ」と形骸化させず、一つひとつの手順を丁寧に確認する文化を職場に根付かせることが重要です。

このような労災は、労働者一人一人の安全意識を改善すれば確実に防ぐことができるものです。

現場猫にはオフィスでも使えるようなキャラクター啓発グッズが存在します!そのグッズを使って楽しく労災防止を啓発することが出来ます。

現場猫のヨシじゃない元ネタや安全管理まとめ

本記事では「現場猫」の誕生と「ヨシじゃない」という言葉が持つ深い意味について徹底解説してきました!ここで改めて重要なポイントをまとめていきましょう。

「現場猫」は元々、建設現場の安全啓発のために作られたイラストが元ネタとなっています。

安全軽視が招く悲惨な「死亡事例」を防ぐための教育素材が、皮肉にもインターネット上で大人気のキャラクターへと変貌したのです。

「何だか知らんがとにかくヨシ」というフレーズは、形骸化した安全確認の危険性を風刺しており、一見ユーモラスに見えるこのセリフは、実は建設業界における深刻な問題を提起しているのです。

「ヨシじゃない」状況とは、適切な確認手順を踏まずに安易に「大丈夫」と判断してしまう危険な作業環境のことを指します。

多くの労働災害は、このような不適切な安全確認から発生しているという厳しい現実があります。

「仕事猫ヨシじゃない」バージョンの画像は、この問題意識をさらに強調するために生まれました。

本来の安全確認とは「何を見てヨシって言ったんですか」と問われても明確に答えられる状態でなければならないのです。

「フリー素材」として広まった現場猫の画像は、皮肉にも労働安全の重要性を社会に広める役割も果たしています。

専門家は「どうして」このようなミームが広まったのかについて、現代の労働環境の問題点を映し出しているからだと分析しています。

安全管理の基本は「トリプルチェック」にあります。

一度だけでなく、複数回・複数の視点から確認することで、見落としを防ぎ事故を未然に防ぐことができるのです。

現場猫が教えてくれるのは、「ヨシ」と簡単に言ってしまうことの危うさです。

適切な安全確認のプロセスを踏まずに下した判断は、取り返しのつかない事故につながりかねません。

元ネタを知ることで、私たちは現場猫を単なる面白いキャラクターとしてではなく、安全文化の大切さを伝える重要なメッセンジャーとして再認識できます。

日常生活でも仕事でも、「ヨシ」と判断する前に、本当に安全が確保されているか、しっかりと確認する習慣を身につけることが大切です。

現場猫は私たちに笑いと共に、安全への真摯な姿勢を問いかけているのです。

これからも「ヨシじゃない」状況をなくし、全ての人が安心して働ける環境づくりを目指していきましょう。

参考