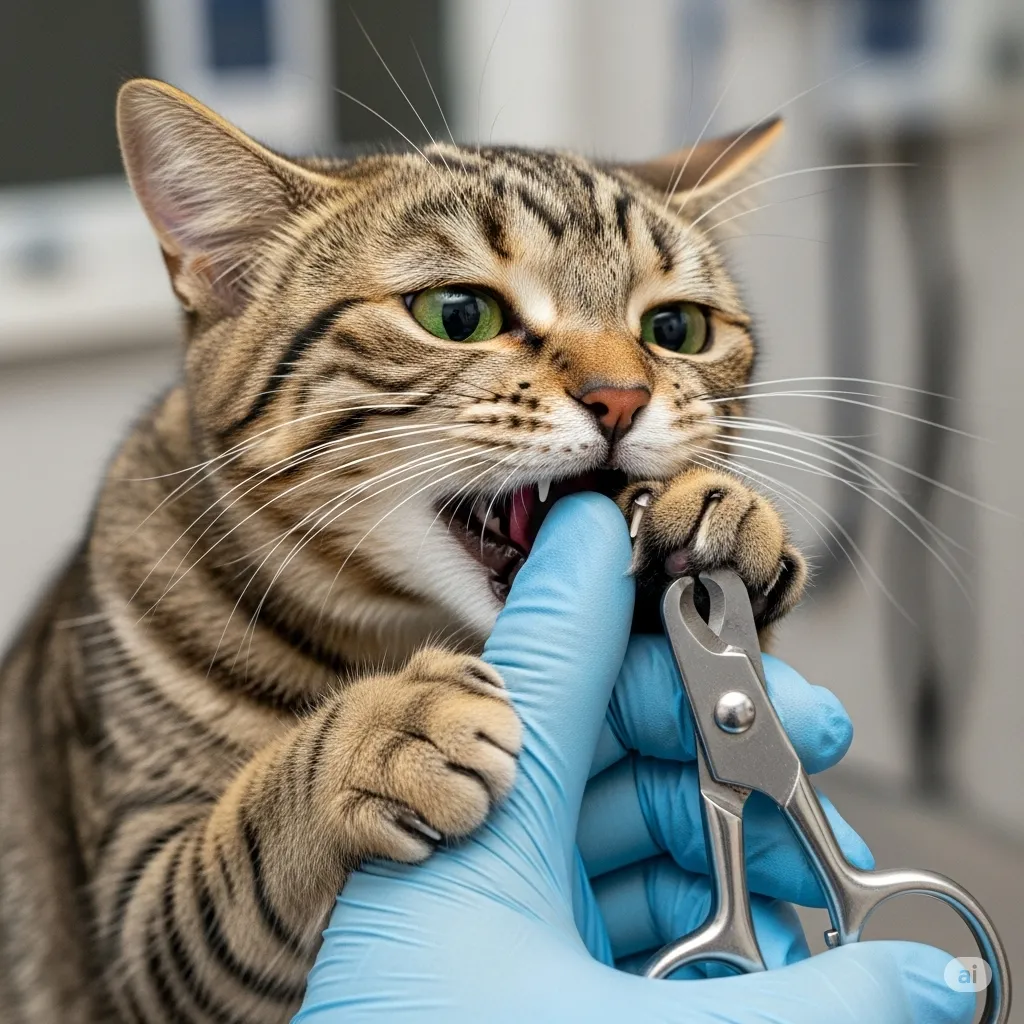

猫の爪切りで、愛猫が豹変したかのように暴れる、本気で噛むといった経験はありませんか。

可愛い我が子のための大切なお手入れなのに、毎回大暴れされると心が折れそうになりますよね。

昨日までおとなしかったのに、急に爪切りを嫌がるようになった…その態度の変化には、必ず猫なりの理由が隠されています。

もしかして、安易に知恵袋で見た間違った対策を試してはいませんか。

力ずくでの爪切りは、猫に大きな恐怖とトラウマを与え、あなたとの信頼関係を壊してしまうかもしれません。

それだけでなく、パニックになった猫が体をひねり、怪我や最悪の場合、死亡事故につながるリスクもゼロではないのです。

この記事では、なぜ猫が爪切りを嫌がるのか、その根本的な理由を5つの視点から徹底的に解明します。

そして、多くの飼い主さんが試している洗濯ネットやバスタオル、エリザベスカラーを使った正しい対策方法を、写真や図解を交えて分かりやすく解説。

さらに、もう爪切りで格闘しないための最新便利グッズも厳選してご紹介します。

この記事を最後まで読めば、爪切りが飼い主さんにとっても猫にとっても、恐怖の時間から穏やかなコミュニケーションの時間へと変わるはずです。

さあ、あなたと愛猫のストレスをなくすための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

記事の要約とポイント

- 【理由の解明】 なぜ猫は爪切りで暴れる?急に嫌がるようになった5つの根本理由を徹底解説!

- 【具体的対策】 洗濯ネット・バスタオル・エリザベスカラーを使った、噛む猫も安心の安全な爪切り対策を伝授!

- 【神グッズ紹介】 大暴れする猫もおとなしくなる?もう格闘しないための最新便利グッズを厳選紹介!

- 【危険回避】 知恵袋の情報は危険!無理な爪切りが招く死亡リスクと正しい対処法を学ぶ。

スポンサーリンク

猫の爪切りで暴れる・噛む5つの理由|急に嫌がるようになった原因も解説

愛する猫との暮らしの中で、多くの飼い主さんが頭を悩ませるのが爪切りではないでしょうか。

なんとか切らせてくれようと頑張っても、猫が猛烈に暴れる、あるいは噛むといった行動に出てしまい、途方に暮れてしまうことも少なくありません。

爪切りは、猫が家具や壁で爪とぎをして傷つけるのを防ぐだけでなく、猫自身の健康を守るためにも非常に重要です。

伸びすぎた爪は肉球に食い込んでしまったり、カーペットなどに引っかかって根元から折れてしまったりする危険があります。

しかし、猫からすれば、爪切りは決して楽しい時間ではありません。

彼らが爪切りを心から嫌がるのには、ちゃんとした理由が存在するのです。

特に、以前は大人しく切らせてくれていたのに、ある時から急に嫌がるようになったというケースでは、猫が何らかのサインを発している可能性があります。

その行動の裏に隠された猫の気持ちを理解することが、爪切り問題を解決するための第一歩と言えるでしょう。

この記事では、猫が爪切りで大暴れしたり、飼い主さんを噛むという行動に出てしまう主な5つの理由を深く掘り下げていきます。

さらに、急に爪切りを嫌がるようになった場合に考えられる原因についても詳しく解説します。

猫の習性や心理を正しく知ることで、なぜあんなにも抵抗するのかが見えてくるはずです。

その理由が分かれば、お互いにとってストレスの少ない爪切りのための具体的な対策も見つけやすくなります。

愛猫との絆を深めながら、安全にケアを行うためのヒントを一緒に探していきましょう。

これからお話しする内容は、爪切りに悩むすべての飼い主さんにとって、きっと役立つ情報となるはずです。

猫が暴れるからと諦めてしまう前に、まずはその心の声に耳を傾けてみませんか。

-

うちの猫は子猫の頃は平気だったのに、なぜ急に爪切りを嫌がるようになったのですか?

-

子猫の頃は平気だった猫が、成長してから急に爪切りを嫌がるようになるケースは少なくありません。 その背景にはいくつかの理由が考えられます。 一つは、過去のどこかのタイミングで、飼い主さんが気づかないうちに爪切りで痛みを感じさせてしまい、それがトラウマとして記憶されている可能性です。 また、猫の自我が芽生え、体を拘束されることへの抵抗感が強くなることもあります。 さらに、関節炎など、体に何らかの痛みや不調を抱えていて、特定の体勢をとるのが辛いというサインかもしれません。 急に嫌がるようになった場合は、まず病気や怪我の可能性を疑い、猫の様子を注意深く観察することが重要です。

一つ一つの理由を丁寧に解き明かし、あなたの悩みを解決する手助けをします。

猫の行動には全て意味があります。

その意味を理解し、適切な対策を講じることで、爪切りの時間は苦痛なものではなくなります。

猫との信頼関係を壊さず、むしろより強いものにするための知識を身につけていきましょう。

猫がなぜ暴れるのか、その根本的な原因を知る旅に、さあ出発です。

猫の爪切り拒否!5つの理由を解説

理由

嫌がるようになった

暴れる

噛む

猫

猫が爪切りで暴れる・噛むのには明確な理由があります。過去のトラウマや拘束への恐怖など、急に嫌がるようになった5つの原因を徹底解説。あなたの猫がなぜ爪切りを嫌がるのか、その気持ちを理解し、正しい対策を立てるための第一歩です。

- 過去の爪切りでの痛みやトラウマ

- 手足や体を拘束されることへの恐怖心

- 爪を切られる音やパチンという感触が嫌い

- 飼い主の緊張や不安が猫に伝わっている

- 病気や怪我の可能性も?急に嫌がるようになった時の注意点

過去の爪切りでの痛みやトラウマ

猫が爪切りに対して激しく抵抗する最も大きな理由の一つが、過去に経験した痛みや、それが原因で生まれたトラウマです。

ほんの少しの失敗が、猫の心に大きな傷を残してしまうことは珍しくありません。

猫の爪の構造を理解することが、この問題を解き明かす鍵となります。

猫の爪の根元部分には、ピンク色に見える「クイック」と呼ばれる部分があります。

ここには血管と神経が通っており、人間でいえば爪の下の肉と同じような、非常に敏感な組織です。

もし爪切りでこのクイックを誤って切ってしまうと、猫は強い痛みと出血を経験します。

これは人間が深爪をして血が出る時の痛みを想像すれば、どれほど辛いことかお分かりいただけるでしょう。

たった一度でもこの激痛を経験すると、猫は非常に賢い動物なので、「爪切り=痛くて怖いもの」という方程式を瞬時に学習してしまいます。

そして、その恐怖の記憶は、驚くほど長く心に刻み込まれるのです。

飼い主さんとしては、ほんの少し切りすぎただけ、という認識かもしれません。

しかし、猫にとっては命の危険を感じるほどの出来事として記憶されている可能性があるのです。

それ以降、飼い主さんが爪切りを持っただけで、あるいは手足を触ろうとしただけで、過去の恐怖が蘇り、パニック状態で暴れる、噛むといった防衛行動に出るようになります。

これは猫が飼い主さんを嫌いになったわけでは決してありません。

自分の身を守るための本能的な反応なのです。

また、痛みだけでなく、無理やり押さえつけられた恐怖もトラウマを増幅させます。

痛い上に自由を奪われるというダブルの恐怖体験が、爪切りに対する頑なな拒否姿勢を作り上げてしまうのです。

一度ついてしまったトラウマを解消するのは、残念ながら簡単なことではありません。

時間と根気強いアプローチが必要になります。

焦って無理強いをすれば、トラウマはさらに根深いものになってしまいます。

まずは、爪切りそのものに対する猫のマイナスイメージを少しずつ払拭していくことから始めなければなりません。

爪切りを見せるだけでおやつをあげる、手足に触る練習から始めるなど、ポジティブな経験を上書きしていく地道な努力が求められます。

猫が急に爪切りを嫌がるようになった場合も、この過去の痛みが原因である可能性は十分に考えられます。

例えば、前回の爪切りで飼い主さんが気づかないうちに少し深爪してしまい、猫がそれを我慢していたのかもしれません。

そして、次回の爪切りでその記憶が蘇り、抵抗という形で現れるのです。

猫の小さな変化を見逃さず、その行動の裏にある痛みの記憶に寄り添う姿勢が大切です。

| 爪切りの失敗例 | 猫が示す可能性のある反応 |

| 深爪(クイックを切る) | 鋭い鳴き声を上げる、出血する、その場で激しく暴れる、次回以降爪切りを見ただけで逃げるようになる。 |

| 爪が割れる(切れ味の悪い爪切り) | 不快な感触に驚いて手を引っ込める、爪の断面を気にして何度も舐める、爪切り自体を嫌がるようになる。 |

| 無理な保定 | パニックになり全身で抵抗する、恐怖から失禁することがある、飼い主に対して不信感を抱くようになる。 |

| 突然始める | リラックスしている状態から急に拘束され、驚きと恐怖で固まるか、逆に激しく抵抗する。 |

この表からもわかるように、飼い主の何気ない行動が、猫にとっては大きな恐怖体験となり得ます。

猫の気持ちを第一に考え、丁寧で優しいケアを心がけることが、トラウマを作らないための最も重要なポイントです。

手足や体を拘束されることへの恐怖心

猫が爪切りを嫌がる大きな理由として、手足や体そのものを拘束されることへの本能的な恐怖心が挙げられます。

この感情を理解するためには、猫という動物が持つ習性を知る必要があります。

猫は優れたハンターであると同時に、より大きな動物からは狙われる立場でもある、被捕食者としての側面も持っています。

野生の世界では、自由に動けない状態は死に直結する非常に危険な状況を意味します。

そのため、猫の遺伝子には、体を束縛されることに対して強い抵抗感と恐怖を感じる本能が深く刻み込まれているのです。

飼い主さんが爪切りのために猫の体や手足をぎゅっと掴む行為は、良かれと思ってのことでしょう。

しかし、猫の視点から見れば、それはまるで捕食者に捕らえられたかのような、極度のパニックを引き起こす状況なのです。

「逃げられない」という感覚は、猫に計り知れないストレスを与えます。

その結果、自由を取り戻そうと必死にもがき、暴れる、あるいは拘束から逃れるために噛むという最終手段に訴えかけるのです。

特に前足は、獲物を捕らえたり、自分の身を守ったりするための大切な武器です。

その重要な部分を押さえつけられることは、猫にとって大きな屈辱と恐怖を感じさせます。

爪切りをしようとして前足を掴んだ瞬間に、猫の表情がこわばり、唸り声を上げるのは、この本能的な恐怖心の表れに他なりません。

この問題を解決するためには、「拘束」という考え方を改める必要があります。

力ずくで押さえつけるのではなく、猫が安心できる体勢で「保定」してあげることが大切です。

例えば、猫を後ろから優しく抱きかかえるようにして、飼い主さんの体に猫のお腹がつくようにすると、多くの猫は安心感を覚えます。

また、タオルやブランケットで体を優しく包み込むことも、適度なホールド感が猫を落ち着かせる効果があります。

重要なのは、力を入れすぎないことです。

飼い主さんがリラックスして、あくまで「支える」という意識を持つことで、その安心感が猫にも伝わります。

もし猫が少しでも嫌がる素振りを見せたら、一度力を緩めて休憩させてあげましょう。

「いつでも逃げられる」と猫が感じられる程度の、緩やかな保定が理想です。

二人で爪切りを行う場合も、役割分担が重要になります。

一人が猫を優しくなでたり、おやつをあげたりして気を紛らわせている間に、もう一人が素早く爪を切る、といった連携プレーが有効です。

この時も、猫を怖がらせるような強い拘束は避けるべきです。

猫が自分の意志でその場に留まっている、と感じさせることができれば、爪切りへの抵抗感は大きく減少します。

爪切りは猫との信頼関係を試す時間でもあります。

猫の気持ちを無視した力ずくの拘束は、その信頼関係に深い溝を作ってしまいかねません。

猫が示す小さな抵抗のサインを見逃さず、彼らの恐怖心に寄り添い、安心できる環境を提供してあげることが、スムーズな爪切りのための不可欠な要素となるのです。

猫の自由を尊重する気持ちを持つことが、結果的に安全で迅速なケアへと繋がっていきます。

爪を切られる音やパチンという感触が嫌い

猫が爪切りを嫌がる繊細な理由の一つに、爪を切られる時の「パチン」という音や、爪に伝わる独特の感触への嫌悪感があります。

私たち人間にとっては些細なことと感じられるかもしれませんが、非常に優れた感覚を持つ猫にとっては、これが大きなストレス源となっているのです。

まず、猫の聴覚は驚くほど鋭敏です。

一般的に、人間の可聴周波数が20Hzから20,000Hz程度であるのに対し、猫の可聴周波数は45Hzから、高い音では64,000Hz、一説には85,000Hzまで聞き取れると言われています。

これは、ネズミなどが発する超音波を捉えるために進化した能力です。

この優れた聴覚を持つ猫にとって、耳元で響く爪切りの「パチン」という鋭い音は、私たちが想像する以上に大きく、衝撃的な破裂音として聞こえている可能性があります。

特に静かな部屋ではその音が際立ち、猫をひどく驚かせ、恐怖心を煽ってしまうのです。

リラックスしている状態から突然この大きな音を聞かされることで、猫は爪切りに対して強い警戒心を持つようになります。

さらに、音だけでなく爪に伝わる感触も、猫が嫌がる原因となります。

爪は骨が変化したものですが、内部には神経も通っており、完全に無感覚なわけではありません。

特に、切れ味の悪い爪切りを使用した場合、爪がスパッと切れずに潰れるような形で切断されます。

この「グシャッ」という不快な圧力や振動が爪全体に伝わり、猫に強い不快感を与えます。

一度この嫌な感触を経験すると、猫は爪に何かが触れること自体を警戒するようになり、手足を触られることすら拒絶するようになってしまうのです。

これは、爪が割れてしまうリスクも高め、さらなる痛みやトラウマにつながる可能性も秘めています。

この音と感触の問題に対する対策として、まず考えられるのが爪切りの種類を見直すことです。

猫用の爪切りには、主に刃がスライドして爪を切る「ギロチンタイプ」と、ハサミのように使う「ハサミタイプ」があります。

ギロチンタイプは切れ味が良いものが多いですが、切る瞬間の「パチン」という音が大きめな傾向があります。

一方、ハサミタイプは比較的音が静かで、細かい調整がしやすいのが特徴です。

音に敏感な猫の場合は、静音性に優れたハサミタイプを試してみる価値があるでしょう。

また、どのようなタイプの爪切りを使うにせよ、常に切れ味の良い状態を保つことが極めて重要です。

切れ味が良ければ、爪が潰れる不快な感触を最小限に抑え、音も小さくなる傾向があります。

定期的に新しいものに交換するか、メンテナンスを怠らないようにしましょう。

爪切りの環境音に工夫を凝らすのも一つの手です。

完全に無音の状態で爪切りをするのではなく、猫がリラックスできるような静かな音楽を流したり、テレビをつけたりすることで、「パチン」という音を目立たなくさせる効果が期待できます。

猫の鋭い感覚を理解し、彼らにとってできるだけ不快要素の少ない環境を整えてあげることが、爪切りへの抵抗を和らげるための重要な配慮となります。

飼い主の少しの工夫が、猫の大きなストレスを軽減することに繋がるのです。

飼い主の緊張や不安が猫に伝わっている

見落とされがちですが、猫が爪切りで暴れる非常に大きな理由の一つに、「飼い主の緊張や不安が猫に伝わっている」という点が挙げられます。

猫は、言葉を話さない代わりに、周囲の雰囲気や人の感情の変化を敏感に察知する能力に長けた動物です。

飼い主が「さあ、爪切りをしよう。でも、また暴れるかもしれないな…」と憂鬱な気持ちや緊張感を抱いていると、猫はその微細な変化を即座に感じ取ってしまいます。

飼い主さんの声のトーンがいつもより少し硬くなったり、心拍数が上がって呼吸が浅くなったり、あるいは体をこわばらせて猫を抱き上げたりする、その全てが猫にとっては「これから何か嫌なことが起こる」という強力なサインになるのです。

猫は、信頼する飼い主が不安を感じている状況を、自分にとっても危険な状況だと判断します。

その結果、猫自身も警戒モードに入り、身を守るために体を硬くし、逃げ出そうとしたり、威嚇したりするようになります。

飼い主が「爪切りは大変なことだ」と思っていると、その思いが猫に伝染し、猫も「爪切りは怖いことだ」と学習してしまう、という負のスパイラルに陥ってしまうのです。

これは、飼い主さんが猫を怖がらせようとしていなくても、無意識のうちに起こってしまいます。

爪切りを「戦い」や「格闘」と捉えているうちは、この連鎖を断ち切ることは難しいでしょう。

この問題を解決するために最も重要なのは、まず飼い主さん自身がリラックスすることです。

爪切りを始める前に、一度深呼吸をして、肩の力を抜いてみてください。

「全部の爪を一度に切らなければならない」と気負う必要はありません。

今日は一本だけ、それも爪の先を少しだけ切るだけでも大成功だと考え方を変えてみましょう。

時間に余裕のある、飼い主さん自身の心が穏やかな時に行うことも大切です。

焦りは禁物です。

爪切りの時間を、猫とのコミュニケーションの一環と捉え直すことも有効なアプローチです。

爪切りを持つ前に、まずは優しく撫でてあげたり、お気に入りのおもちゃで遊んであげたりして、お互いにリラックスした雰囲気を作りましょう。

そして、何気なく手足に触れ、嫌がらないようであればそっと爪を一本出してみる。

もし少しでも抵抗されたら、すぐにやめてまた撫でることに戻します。

この繰り返しによって、猫は「手足を触られても、必ずしも嫌なことが起こるわけではない」と学習していきます。

そして、もし一本でも爪を切らせてくれたら、たくさん褒めて、特別なおやつをあげましょう。

この成功体験は、猫だけでなく、飼い主さん自身の自信にも繋がります。

「やればできる」というポジティブな感情は、次回の爪切りへのハードルを大きく下げてくれるはずです。

猫は飼い主の鏡のような存在です。

飼い主が穏やかで自信に満ちた態度で接すれば、猫もその安心感を受け取り、少しずつ心を開いてくれるようになります。

爪切りという行為そのものよりも、それを取り巻く雰囲気作りが、実は成功への一番の近道なのかもしれません。

愛猫を安心させるためにも、まずは自分の心と向き合ってみることが大切です。

病気や怪我の可能性も?急に嫌がるようになった時の注意点

これまで大人しく爪切りをさせてくれていた猫が、ある日を境に突然、激しく嫌がるようになった。

このような変化が見られた場合、単なる気分の問題だと片付けてしまうのは非常に危険です。

その行動の裏には、猫が言葉で伝えられない痛みや不調、つまり病気や怪我が隠れている可能性をまず疑うべきです。

猫は、体調不良を隠すのが非常に上手な動物です。

これは、野生環境において、弱みを見せることが外敵に狙われるリスクを高めるため、本能的に備わった習性です。

そのため、飼い主が気づくほどの明らかなサインを示す頃には、症状がかなり進行しているケースも少なくありません。

「急に爪切りを嫌がるようになった」という行動は、その隠された痛みを発見するための重要な手がかりとなり得るのです。

具体的にどのような病気や怪我が考えられるでしょうか。

まず、高齢の猫に多いのが関節炎です。

爪切りの際には、猫の手足を持って少し曲げたり伸ばしたりする必要がありますが、関節に炎症があると、この動きが激しい痛みを引き起こします。

特定の足だけを触られるのを嫌がる、高い所へ登らなくなった、歩き方がぎこちないといった他のサインがないか、注意深く観察してみてください。

また、爪やその周りの炎症(爪周囲炎)や、肉球の怪我も考えられます。

例えば、何かを踏んでしまって肉球に小さな傷ができていたり、やけどをしていたり、あるいは棘のような異物が刺さっている可能性もあります。

爪切りで手足に触れられたり、圧力がかかったりすることで、その部分の痛みが刺激され、猫は反射的に抵抗するのです。

さらに、骨折や脱臼、捻挫といった外傷も原因となり得ます。

どこかに体をぶつけたり、高いところから落ちたりした後から急に嫌がるようになった場合は、これらの可能性も視野に入れなければなりません。

このような場合、無理に爪切りを続行することは、猫にさらなる苦痛を与えるだけでなく、症状を悪化させてしまう危険性があります。

飼い主さんがすべきことは、爪切りを一旦中断し、猫の体を優しくチェックすることです。

触られて嫌がる特定の場所はないか、腫れや熱感、傷がないか、歩き方におかしな点はないかなどを確認します。

しかし、猫が痛がっている場合は無理に触らず、早急に動物病院を受診することが最も賢明な判断です。

獣医師であれば、適切な診察と検査によって痛みの原因を特定し、必要な治療を行ってくれます。

爪切りは、こうした猫の健康状態の異変に気づくためのバロメーターとしての役割も担っているのです。

「最近、反抗期かな?」などと軽く考えず、愛猫からの重要なメッセージとして受け止め、その背景にあるかもしれない痛みや不調に、いち早く気づいてあげることが飼い主としての大切な務めです。

| 急に爪切りを嫌がるようになった場合のチェックポイント |

| 行動の変化 |

| □ 特定の足だけを触られるのを嫌がるか? |

| □ 歩き方がぎこちない、足を引きずるなどはないか? |

| □ 高い場所にジャンプしなくなった、または躊躇するか? |

| □ トイレの砂をかく動作が減った、またはトイレの縁に足をかけるようになったか? |

| 体の状態 |

| □ 足や関節に腫れ、熱感、しこりなどはないか? |

| □ 肉球に傷、赤み、腫れ、異物などはないか? |

| □ 爪の根元が赤くなっていたり、膿んでいたりしないか? |

| □ 触ろうとすると、鳴き声をあげたり、噛もうとしたりするか? |

これらのチェックポイントに一つでも当てはまる場合は、自己判断せずに動物病院で専門家の診断を受けることを強くお勧めします。

暴れる・噛む猫の爪切り対策|大暴れさせない最終手段と便利グッズ

猫が爪切りで暴れる、噛むといった行動に出てしまう理由を理解したところで、ここからは具体的な対策について詳しく解説していきます。

愛猫の性格や爪切りを嫌がるレベルは、一匹一匹異なります。

そのため、これが唯一の正解という方法はなく、様々な対策を試しながら、自分の猫に合ったやり方を見つけていくことが重要になります。

これからご紹介するのは、飼い主さんと猫、双方の安全を確保しながら、爪切りのストレスをできる限り軽減するための実践的なアプローチです。

力ずくで押さえつけるような方法は、猫との信頼関係を損なうだけでなく、お互いが怪我をするリスクを高めるだけです。

そうした不幸な事態を避けるためにも、正しい知識とテクニックを身につけましょう。

主な対策の柱は大きく分けて三つあります。

一つ目は、猫を安全に、そして安心させるための「保定方法」です。

洗濯ネットやバスタオルといった身近なものを使い、猫の恐怖心を和らげながら行うテクニックをご紹介します。

二つ目は、噛みつきを物理的に防いだり、爪切りをスムーズに進めたりするための「便利グッズ」の活用です。

エリザベスカラーをはじめ、様々な市販のグッズが飼い主さんの強い味方になってくれます。

そして三つ目は、どうしても自宅での爪切りが困難な場合の「最終手段」としての選択肢です。

無理強いがもたらすリスクを理解し、プロの手に委ねるという賢明な判断基準についてもお話しします。

猫が爪切りで大暴れしてしまうのは、飼い主さんにとっても辛い時間です。

しかし、これからお伝えする方法を一つずつ試していくことで、その状況はきっと改善できるはずです。

目指すのは、爪切りを「戦い」の時間から、「穏やかなケア」の時間へと変えていくことです。

焦らず、諦めず、愛猫とのペースに合わせて取り組んでいきましょう。

安全を最優先に考え、猫の気持ちに寄り添う姿勢を忘れなければ、必ず道は開けます。

これから始まる対策編が、あなたの爪切りに関する悩みを解決し、愛猫とのより良い関係を築くための一助となることを願っています。

さあ、もう格闘するのはやめにして、賢い対策を始めましょう。

噛む猫の爪切り対策と最終手段

対策

グッズ

洗濯ネット

エリザベスカラー

大暴れ

爪切りで大暴れして噛む猫への最終手段!洗濯ネットやバスタオル、エリザベスカラーを使った安全な対策を具体的に解説します。知恵袋情報に頼るリスクや、もう格闘しないための便利グッズも紹介。無理強いは死亡リスクも伴うため、正しい知識で臨みましょう。

- 洗濯ネットやバスタオルを使った安全な保定方法

- エリザベスカラーを活用して噛むのを防ぐ

- もう格闘しない!大暴れする猫におすすめの便利グッズ5選

- 知恵袋は危険?無理強いは死亡リスクも!動物病院に頼る判断基準

- 猫が爪切りで暴れる・噛む場合の対策方法まとめ

洗濯ネットやバスタオルを使った安全な保定方法

自宅で猫の爪切りを行う際、猫が暴れるのを防ぎ、安全を確保するために非常に有効なのが、洗濯ネットやバスタオルを使った保定方法です。

これらの方法は、猫の動きを適度に制限しつつ、猫自身に安心感を与える効果も期待できるため、多くの飼い主さんや動物病院でも活用されています。

まず、洗濯ネットを使った方法について詳しくご説明します。

洗濯ネットが有効な理由はいくつかあります。

一つは、ネットに入ることで猫の視界が適度に遮られ、周囲の刺激が減って落ち着きやすくなる点です。

また、袋状のネットに体が包まれることで、母親猫に抱かれているような安心感を覚える猫もいます。

そして何より、手足の動きが制限されるため、飼い主さんを引っ掻いたり、激しく抵抗したりすることが難しくなります。

使用する洗濯ネットは、猫の体のサイズに合った、少し余裕のあるものを選びましょう。

そして最も重要なのが、網目の粗いタイプを選ぶことです。

網目が細かいと、ネットの上から爪を出すのが難しくなってしまいます。

網目が1cm四方程度の粗いものであれば、そこから爪を一本ずつ引き出して切ることが容易になります。

猫を洗濯ネットに入れる際は、無理やり押し込むのではなく、おやつなどで誘導しながら、猫が自分から入るように仕向けるのが理想です。

ネットを床に広げ、その上におやつを置くなどして、ネット自体への警戒心を解いてあげましょう。

ネットに入ったら、素早くチャックを閉めます。

そして、爪を切りたい足に近い部分の網目から、そっと爪を一本だけ引き出します。

この時、足全体を無理に引っ張り出すのではなく、指で爪の根元を軽く押して爪だけを出すのがコツです。

一本切れたらたくさん褒めてあげ、少し休憩を挟むなど、猫のペースに合わせることが大切です。

次に、バスタオルを使った保定方法です。

これは通称「みのむし巻き」や「おくるみ」とも呼ばれる方法で、特に体を触られること自体を嫌がる猫に有効です。

大きめのバスタオルの上に猫を乗せ、首だけが出るようにして、左右から体を優しく、しかし緩まないようにしっかりと包み込みます。

こうすることで、猫は身動きが取れなくなり、観念して大人しくなることが多いです。

この状態から、爪を切りたい前足や後ろ足を一本ずつタオルの中から慎重に取り出して切っていきます。

バスタオルで包む際も、呼吸が苦しくならないように首周りには十分なゆとりを持たせることが重要です。

また、長時間この状態を続けると猫に大きなストレスがかかるため、できるだけ短時間で済ませるように心がけましょう。

これらの洗濯ネットやバスタオルを使った方法は、あくまで爪切りを安全に行うための補助手段です。

猫がパニックを起こして激しく暴れるような場合は、ネットやタオルの中で怪我をしてしまう可能性もゼロではありません。

もし猫が極度の恐怖を示した場合は、無理に続行せず、すぐに解放してあげてください。

そして、その日は諦めて、また別の機会に挑戦するか、動物病院に相談することを検討しましょう。

猫の安全と安心を最優先に考えることが、何よりも大切な基本原則です。

エリザベスカラーを活用して噛むのを防ぐ

爪切りの際に猫が暴れるだけでなく、飼い主さんを本気で噛むという行動に出てしまう場合、それは非常に危険なサインです。

猫の噛む力は想像以上に強く、深く噛まれれば大怪我につながる可能性があり、感染症(パスツレラ症など)のリスクも伴います。

このような噛みつきを防ぎ、飼い主自身の安全を確保するために絶大な効果を発揮するのが、エリザベスカラーです。

エリザベスカラーと聞くと、多くの人は手術後の猫が傷口を舐めないように装着するもの、というイメージを持つかもしれません。

しかし、その用途はそれだけにとどまりません。

物理的に口が手足に届かなくなるため、爪切りの際の噛みつき防止策として非常に有効なのです。

エリザベスカラーには様々な種類があります。

伝統的なプラスチック製の硬いカラーは、視界を遮り、動きを確実に制限する効果が高いですが、猫にとってはストレスが大きく、家具などにぶつかりやすいというデメリットもあります。

最近では、布製で柔らかいタイプや、浮き輪のような形状のドーナツ型カラーも人気です。

これらは軽量で猫への負担が少なく、視界も比較的良好ですが、防御力はプラスチック製に劣る場合があります。

どのタイプを選ぶかは、猫の性格や噛みつきの激しさに応じて検討するのが良いでしょう。

重要なのは、爪切りをしたい時にいきなりエリザベスカラーを装着しようとしないことです。

慣れていない猫にとって、突然視界が遮られ、首に異物がつけられることは、大きな恐怖とパニックを引き起こします。

日頃からエリザベスカラーに慣れさせておく「脱感作トレーニング」を行っておくことが、いざという時にスムーズに活用するための鍵となります。

トレーニングは、まずエリザベスカラーを見せるだけでおやつをあげることから始めます。

次に、カラーに顔をくぐらせたらおやつ、短時間装着できたらおやつ、というように、少しずつステップアップしていきます。

これを繰り返すことで、猫は「エリザベスカラー=良いことがあるもの」と学習し、装着への抵抗感が薄れていきます。

このトレーニングは、爪切りだけでなく、将来的に病気や怪我で投薬が必要になった際など、様々な場面で役立つため、やっておいて損はありません。

爪切りの際には、まずエリザベスカラーを装着し、猫が落ち着いたのを確認してから保定に移ります。

エリザベスカラーがあるという安心感から、飼い主さん自身も落ち着いて爪切りに臨むことができ、そのリラックスした雰囲気が猫にも伝わるという良い循環が生まれます。

ただし、エリザベスカラーを装着していても、猫がパニックで暴れる可能性はあります。

カラーがどこかに引っかかって首が締まったりしないよう、常に猫の様子を注意深く観察し、安全には最大限配慮してください。

噛むという最終手段に訴えかけなければならないほど、猫は追い詰められています。

その恐怖心を理解し、エリザベスカラーという道具を賢く活用して、まずは飼い主自身の安全を確保すること。

それが、結果的に猫の安全にもつながる、責任ある飼い主の選択と言えるでしょう。

もう格闘しない!大暴れする猫におすすめの便利グッズ5選

猫の爪切りがまるで格闘技のようになってしまい、心身ともに疲れ果てている飼い主さんへ。

その戦いに終止符を打つため、様々な便利グッズが開発されています。

ここでは、大暴れする猫の爪切りをサポートしてくれる、特におすすめのグッズを五つ、ご紹介します。

これらのアイテムを賢く活用することで、爪切りのハードルをぐっと下げることができるでしょう。

一つ目は、何よりも基本となる「切れ味の良い爪切り」です。

これは全ての基本であり、最も重要なグッズと言えます。

切れ味の悪い爪切りは、爪を潰すように切るため、猫に不快な感触と痛みを与え、抵抗の原因になります。

スパッと切れる高品質な爪切りを使えば、切る時間が短縮され、猫が嫌がる「パチン」という音も最小限に抑えられます。

猫用の爪切りにはハサミタイプやギロチンタイプがありますが、愛猫の爪の硬さや飼い主さんの使いやすさに合わせて、最適なものを選びましょう。

二つ目にご紹介するのは、「爪切り補助用のマスク」です。

これは、猫の目元を優しく覆うことで視界を遮り、落ち着かせる効果を狙ったグッズです。

猫は視覚からの情報に大きく頼っているため、視界が遮られると、おとなしくなる傾向があります。

噛みつき防止の効果も期待でき、エリザベスカラーが苦手な猫にも試してみる価値があります。

マジックテープで簡単に装着できる製品が多く、素材も柔らかいものが選ばれています。

三つ目の強力な助っ人は、「ペースト状のおやつ」です。

代表的なものに「ちゅ〜る」がありますが、猫が夢中になるほど美味しいおやつは、爪切りの際の最高の武器になります。

二人体制で行うのが理想的で、一人がおやつを与えて猫の注意を引きつけている隙に、もう一人が素早く爪を切ります。

猫がおやつの味に集中している間は、手足を触られることへの抵抗が薄れることが多いです。

この方法は、爪切りと「嬉しいこと」を結びつけるトレーニングとしても非常に有効です。

四つ目は、「猫用フェロモン製剤」の活用です。

これは、猫が頬などをこすりつける時に出す「フェイシャルフェロモン」を人工的に合成したもので、猫に安心感を与え、リラックスさせる効果があるとされています。

爪切りを行う部屋に、事前にスプレータイプを吹き付けておいたり、コンセントに挿すディフューザータイプを設置しておいたりすることで、空間全体を猫が落ち着ける環境に変えることができます。

即効性があるわけではありませんが、爪切りのストレスを根本から和らげる助けになります。

最後にご紹介するのは、少し上級者向けかもしれませんが、「保定用のハンモック」です。

これは、猫を文字通りハンモックに包み込むようにして吊るし、四つの足だけを出せるようにした特殊な保定具です。

体が固定されることで猫は落ち着き、飼い主は両手を使って安全かつ効率的に爪切りができます。

特に、抱っこされること自体を嫌がる猫や、複数の足の爪を一度に切りたい場合に有効です。

これらのグッズは、あくまで爪切りを補助するためのものです。

それぞれの猫の性格に合う、合わないがありますので、色々試しながら最適な組み合わせを見つけてください。

そして、どんなグッズを使う時も、猫の安全を最優先し、嫌がる場合は無理強いしないという基本を忘れないようにしましょう。

知恵袋は危険?無理強いは死亡リスクも!動物病院に頼る判断基準

猫の爪切りで困り果てた時、インターネットで情報を検索し、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトに助けを求める飼い主さんは少なくありません。

しかし、そこに書かれている情報が、必ずしも正しく、安全であるとは限らないということを強く認識しておく必要があります。

知恵袋には、善意からのアドバイスが多く寄せられますが、その多くは個人の経験に基づくものであり、科学的根拠に欠けるものや、特定の猫には有効でも、他の猫には逆効果、あるいは危険を伴う方法も散見されます。

例えば、「洗濯ばさみで首の後ろの皮を挟むと大人しくなる」という俗説があります。

これは、母猫が子猫を運ぶ際に首を咥えると大人しくなる現象(輸送反応)を応用したものですが、素人が洗濯ばさみのようなもので行うと、猫に痛みや恐怖を与えるだけで、皮膚を傷つけたり、信頼関係を著しく損なったりするリスクがあります。

安易にネット上の情報を鵜呑みにし、無理強いすることは絶対に避けるべきです。

猫にとって、爪切り時の過度なストレスは、心身に深刻なダメージを与える可能性があります。

強い恐怖やパニックは、血圧の急上昇や心拍数の異常を引き起こし、心臓に持病のある猫や高齢の猫の場合、ショック状態に陥り、最悪のケースでは死亡に至るリスクもゼロではないのです。

「爪切りで死亡なんて大げさな」と思うかもしれませんが、極度のストレスが命に関わることは、獣医学的にも指摘されています。

愛猫の命を危険に晒してまで、自宅での爪切りに固執する必要は全くありません。

何を試しても猫が大暴れしてしまい、飼い主さんや猫自身が怪我をする危険がある場合、あるいは、飼い主さん自身が精神的に追い詰められてしまった場合は、迷わずにプロの手を借りるべきです。

その最も信頼できる選択肢が、動物病院です。

動物病院に爪切りを依頼することには、多くのメリットがあります。

獣医師や動物看護師は、猫の扱いに慣れた専門家です。

猫にできるだけストレスを与えない、安全で確実な保定技術を持っています。

多くの場合、飼い主さんが何十分も格闘していた爪切りが、ほんの数分で完了し、その手際の良さに驚くことでしょう。

-

動物病院での爪切りは、料金が心配です。どのくらいかかりますか?

-

動物病院での爪切りの料金は、地域や病院の方針によって異なりますが、一般的には500円から2,000円程度が目安です。 診察料が別途かかる場合もありますので、事前に電話で確認しておくと安心です。 自宅で無理強いして猫や飼い主が怪我をした場合の治療費や、ストレスで猫が体調を崩した場合の医療費を考えれば、この料金は決して高額ではありません。 むしろ、愛猫の安全と健康、そして飼い主の心の平穏を保つための、非常に価値のある投資と言えるでしょう。

動物病院に頼るべき明確な判断基準は、まず「安全が確保できない時」です。

猫が噛む、激しく暴れるなどで、これ以上は危険だと感じたら、それが動物病院へ行くべきサインです。

また、以前はできていたのに急に嫌がるようになった場合も、病気の可能性を確認するため、診察を兼ねてお願いするのが賢明です。

自宅でのケアは素晴らしいことですが、それが全てではありません。

時には専門家に頼るという選択をすることも、猫への深い愛情の形の一つなのです。

知恵袋の安易な情報に頼らず、愛猫の命と健康を最優先に考え、賢明な判断を下してください。

猫が爪切りで暴れる・噛む場合の対策方法まとめ

この記事では、猫が爪切りで暴れる、噛むといった行動をとる理由と、その具体的な対策について、多角的な視点から詳しく解説してきました。

最後に、大切なポイントを改めてまとめます。

まず、猫が爪切りを嫌がるのには、必ず理由があるということを理解することが出発点です。

過去の爪切りで経験した深爪の痛みやトラウマ。

捕食者から身を守るための本能からくる、体を拘束されることへの恐怖心。

猫の鋭敏な聴覚を刺激する「パチン」という音や、爪に伝わる不快な感触。

そして、飼い主自身の「また暴れるかも」という緊張や不安が、知らず知らずのうちに猫に伝わってしまっていること。

さらに、急に嫌がるようになった場合は、関節炎などの病気や怪我が隠れている可能性も忘れてはなりません。

これらの理由を一つずつ丁寧に紐解き、自分の愛猫がどれに当てはまるのかを考えることが、問題解決への第一歩となります。

そして、その理由に基づいた適切な対策を講じることが重要です。

力ずくで押さえつけるのではなく、洗濯ネットやバスタオルを使って猫に安心感を与えながら安全に保定する方法。

噛みつきが激しい場合には、エリザベスカラーを上手に活用して飼い主自身の安全を確保すること。

切れ味の良い爪切りや、猫の注意をそらすおやつ、リラックス効果のあるグッズなどを賢く取り入れること。

これらの対策は、どれか一つだけが正解というわけではありません。

愛猫の性格や状況に合わせて、色々な方法を組み合わせ、試行錯誤していくことが求められます。

最も心に留めておいていただきたいのは、「無理強いは絶対にしない」ということです。

爪切りは、一度で全ての爪を完璧に切る必要はありません。

今日は一本だけ、それも先端を少しだけ。

それができたら、たくさん褒めて、大好きなおやつをあげる。

そうした小さな成功体験を積み重ねていくことが、猫の警戒心を解き、飼い主との信頼関係をより一層深めることに繋がります。

そして、あらゆる対策を試しても、どうしても自宅での爪切りが難しいと感じた時には、どうか一人で抱え込まないでください。

ネット上の不確かな情報に頼るのではなく、動物病院というプロフェッショナルを頼る勇気を持ってください。

過度なストレスは、時に猫の命に関わることさえあります。

愛猫の安全と健康を守ること以上に優先すべきことはありません。

動物病院に任せることは、決して飼い主としての敗北ではなく、愛猫への深い愛情に基づいた賢明な選択なのです。

この記事を通じて、爪切りが飼い主さんと愛猫にとっての苦痛な時間から、穏やかで安全なケアの時間へと変わる一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

参考