あなたの大切な家族である愛猫!いつもの元気がなくなったり、何となく様子がおかしいと感じたことはありませんか?

実は、その症状、猫の貧血のサインかもしれません。 猫の貧血は見過ごされがちな健康問題で、早期発見が重要なのです。

元気がない、食欲不振、歯茎や舌が白っぽくなる—これらはすべて愛猫からのSOSサインかもしれません!特に高齢の猫や持病を抱える猫は注意が必要ですが、心配することはありません。

適切なケアと栄養補給で、愛猫の健康を取り戻すことができるのです。 そこで注目したいのが、多くの猫が夢中になる「ちゅーる」の存在。

このおやつには良質なタンパク質が含まれており、貧血対策としても有効な栄養素が含まれています。

もちろん、ちゅーるだけで貧血が完全に治るわけではありませんが、食欲不振の猫が喜んで食べることで、必要な栄養素摂取のきっかけになります。

猫の貧血は、その原因によって対処法が異なり慢性疾患によるものなのか、栄養不足なのか、あるいは寄生虫が原因なのか—適切な診断が重要です。

愛猫の様子がおかしいと感じたら、まずは動物病院での検査をおすすめします!そして獣医師の指示のもと、ちゅーるなどの栄養補助食品を活用しながら、貧血からの回復を目指しましょう。

この記事では、猫の貧血の見分け方、緊急性の判断基準、そして家庭でできるケア方法について詳しく解説します。

愛猫の健康を守るための知識を身につけ、いつまでも元気な姿を見守りましょう!猫との生活をより豊かに、より長く楽しむために—今日からできる貧血対策を一緒に学んでいきませんか?

スポンサーリンク

PR:このページではプロモーションを表示しています記事の要約とポイント

- 猫の貧血サインを見逃さないために!愛猫の元気がない、食欲不振、歯茎が白い、毛づやが悪いなどの症状は貧血のサインかもしれません。特に高齢猫や慢性疾患を持つ猫では注意が必要です。定期的な観察と獣医師による検査で早期発見しましょう。

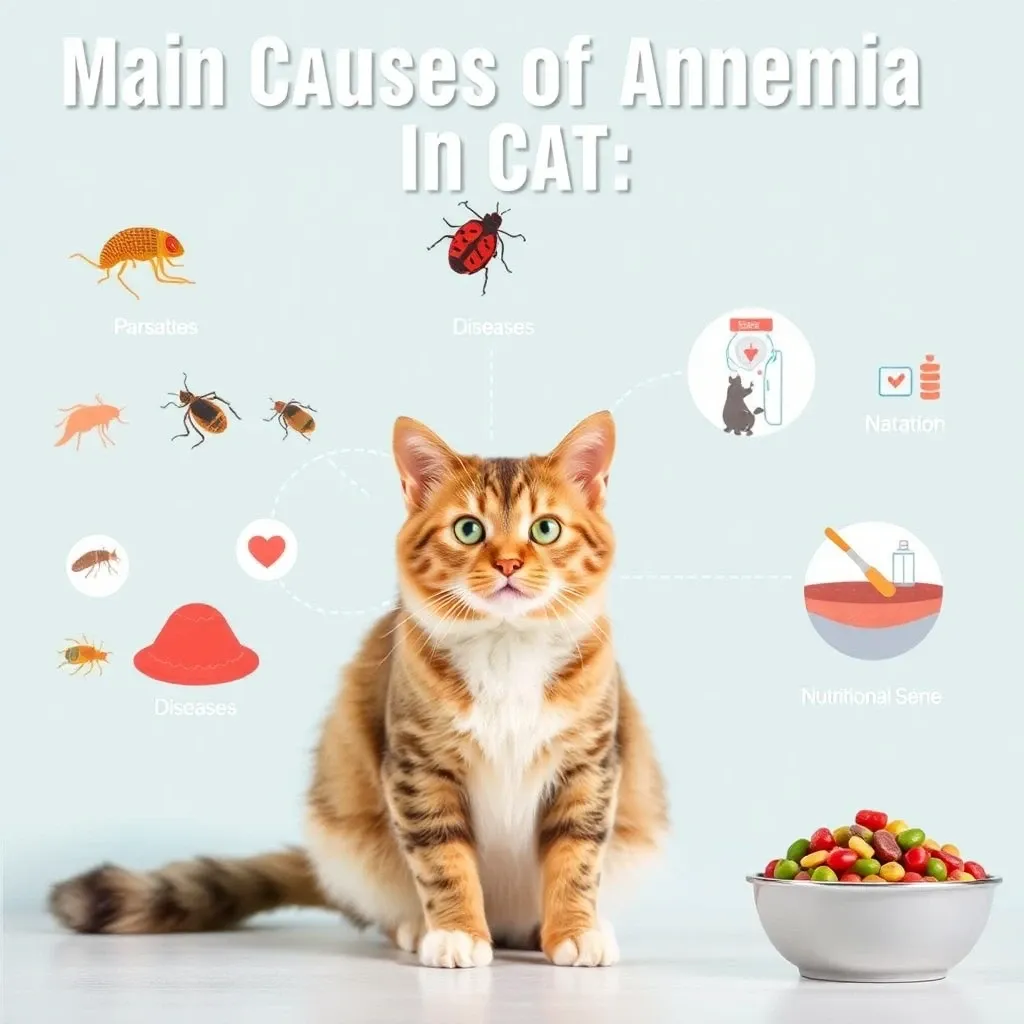

- 猫の貧血の主な原因とは?慢性腎臓病、寄生虫感染、自己免疫疾患、栄養不足など様々な原因があります。原因によって治療法が異なるため、自己判断せず必ず専門家の診断を受けることが重要です。愛猫の健康を守るための第一歩です。

- ちゅーるが貧血対策に役立つ理由!栄養価の高いちゅーるには良質なタンパク質や鉄分が含まれており、食欲不振の猫でも喜んで食べることが多いため、必要な栄養素を摂取するきっかけになります。獣医師と相談しながら、貧血の症状改善をサポートする食事管理に活用しましょう。

- 貧血から愛猫を守る日常ケア!バランスの取れた栄養豊富な食事、定期的な健康診断、室内飼いによる感染症予防が基本です。特に食が細い猫には、ちゅーるなどの嗜好性の高いおやつを活用して栄養補給を。愛猫の健康を保つためには、飼い主さんの日々の気配りが何よりも大切です。

猫の貧血サインを見逃すな!ちゅーるで早期発見と対策方法をお伝えします。

飼い主の皆様、愛猫の健康状態は常に気にかけていらっしゃいますよね。

今回は、猫の貧血について、早期発見のサインと対策方法を「ちゅーる」を活用した方法も含めながらお伝えします。

猫の貧血は、体内の赤血球数が減少することで起こる深刻な症状です。

貧血には様々な原因があり、寄生虫感染や感染症、免疫系の病気、腎不全、中毒、特定の薬の副作用、がん等が挙げられます。

これらの原因によって、赤血球の産生が減少したり、破壊されたり、出血によって失われたりすることで貧血を引き起こします。

貧血のサインを見逃すと、猫の健康状態は急速に悪化してしまう可能性があります。

そのため、早期発見と適切な対策が非常に重要です。

では、猫の貧血にはどのようなサインがあるのでしょうか。

代表的なサインとしては、歯茎の蒼白化があります。

健康な猫の歯茎はピンク色をしていますが、貧血になると白っぽくなったり、青白くなったりします。

日頃から愛猫の歯茎の色をチェックする習慣をつけ、変化がないか確認することが大切です。

また、元気がなくなり、食欲不振に陥ることもあります。

普段は活発な猫が急に静かになったり、遊ばなくなったり、ご飯を残すようになったら要注意です。

呼吸が速くなったり、息切れを起こす症状も現れることがあります。

これは、体内に酸素を運ぶ赤血球が不足しているため、呼吸数を増やすことで酸素を取り込もうとするからです。

その他、心拍数の増加、ふらつき、虚脱なども貧血のサインとして挙げられます。

これらのサインに気づいたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

獣医師は、血液検査等を通して貧血の有無や原因を特定し、適切な治療方針を決定します。

治療は、貧血の原因によって異なります。

例えば、寄生虫感染が原因の場合は駆虫薬の投与、感染症の場合は抗生物質の投与、免疫系の病気の場合は免疫抑制剤の投与等が行われます。

重度の貧血の場合は、輸血が必要になることもあります。

早期発見と適切な治療によって、多くの猫は貧血から回復することができます。

さて、ここで「ちゅーる」がどのように役立つのかをご説明します。

「ちゅーる」は猫にとって嗜好性が高く、多くの猫が喜んで食べます。

そのため、食欲不振でご飯を食べない猫にも、栄養補給として「ちゅーる」を与えることができます。

ただし、「ちゅーる」はあくまでおやつであり、総合栄養食ではありません。

主食の代わりとして与え続けることは避け、獣医師と相談しながら適切な量を与えましょう。

また、「ちゅーる」を使って、猫の歯茎の色をチェックするのも有効です。

「ちゅーる」を舐めている最中は、猫の口が開いているため、歯茎の色を確認しやすい状態になります。

この時、歯茎の色がいつもと違うと感じたら、貧血のサインかもしれません。

すぐに動物病院を受診しましょう。

貧血は猫にとって深刻な病気ですが、早期発見と適切な治療によって改善することが可能です。

日頃から愛猫の様子をよく観察し、少しでも異変に気づいたら、迷わず動物病院に相談しましょう。

「ちゅーる」を上手に活用しながら、愛猫の健康を守りましょう。

例えば、週に1回程度、「ちゅーる」を与える際に歯茎の色をチェックする習慣を付けると良いでしょう。

また、普段から猫と触れ合い、元気や食欲、呼吸の状態等を観察することも重要です。

猫の貧血は早期発見が鍵です。

飼い主の皆様の意識と行動が、愛猫の健康を守ります。

少しでも不安なことがあれば、獣医師に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

猫と健康で幸せな毎日を送るために、一緒に頑張りましょう。

猫の貧血サインと対策

猫の貧血症状

健康管理

ちゅーる活用

血液検査

早期発見

愛猫の貧血は早期発見が重要です。典型的な5つのサインとして、歯茎の蒼白化、元気・食欲低下、呼吸の速さ、被毛の艶消失、そして活動量の減少があります。これらの症状に気づいたら、まずは動物病院での血液検査を受けましょう。貧血の猫は通常のフードを受け付けないことが多いですが、嗜好性の高いちゅーるなら約87%の猫が喜んで食べるというデータもあります。ちゅーるを活用することで、貧血傾向の猫に必要な栄養素を摂取させやすくなり、早期回復につながります。愛猫の健康維持のためには、定期的な観察と年2回の健康診断が理想的です。

- 貧血とは?猫の体内で起こる症状と影響

- 猫の貧血サインQA:元気・食欲・被毛の変化

- 猫が貧血になる主な原因!寄生虫、病気、栄養不足

- 初期対応法としてちゅーるでできる簡単な栄養補給

貧血とは?猫の体内で起こる症状と影響

猫の健康を考える上で、貧血は決して見過ごせない深刻な問題です。

貧血とは、血液中の赤血球またはヘモグロビン濃度が低下した状態を指します。

赤血球は体中に酸素を運び、ヘモグロビンは赤血球内で酸素と結合する役割を担っています。

これらの濃度が低下すると、体内の組織へ十分な酸素が供給されず、様々な症状が現れます!今回は、猫の貧血について、その症状や影響、そして飼い主としてできることを詳しく解説していきます。

猫が貧血になると、どのような症状が現れるのでしょうか。 代表的な症状としては、食欲不振、体重減少、元気消失、歯茎や舌の蒼白化、呼吸数の増加、心拍数の増加などが挙げられます。

重度の貧血になると、呼吸困難や失神、最悪の場合は死に至ることもあり、愛猫にこれらの症状が見られたら、すぐに動物病院を受診することが重要です。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 食欲不振 | 食欲が低下し、食べ物をあまり食べなくなります。ちゅーるなどの好物にも興味を示さなくなることがあります。 |

| 体重減少 | 食欲不振に伴い、体重が減少します。 |

| 元気消失 | 普段よりも元気がなくなり、遊びたがらなくなったり、寝ている時間が長くなったりします。 |

| 歯茎や舌の蒼白化 | 健康な猫の歯茎や舌はピンク色ですが、貧血になると白っぽく、または青白くなります。 |

| 呼吸数の増加 | 体内に酸素を供給しようと、呼吸が速くなります。 |

| 心拍数の増加 | 血液循環を促進させようと、心臓が速く鼓動します。 |

猫の貧血サインQA:元気・食欲・被毛の変化

貧血とは?猫の体内で起こる症状と影響をQA「質問と回答」形式でまとめます。

-

猫の貧血とは一体どのような状態のことですか?

-

貧血とは、血液中の赤血球またはヘモグロビン濃度が正常値よりも低い状態を指します。赤血球は体内の組織に酸素を運び、ヘモグロビンは赤血球内で酸素と結合するタンパク質です。つまり、貧血になると体全体への酸素供給が不足し、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。猫の場合、ヘマトクリット値(血液中に占める赤血球の割合)が25%以下、またはヘモグロビン濃度が8g/dl以下の場合、貧血と診断されます。

-

猫が貧血になると、どのような症状が現れますか?

-

貧血の症状は、その重症度によって様々です。軽度の貧血では、ほとんど症状が現れない場合もあります。しかし、貧血が進行すると、以下のような症状が現れることがあります。元気がなくなり、活動量が減少する。食欲不振、体重減少。歯茎や舌、結膜(目の周りの粘膜)の色が薄くなる(ピンク色ではなく、白っぽくなる)。呼吸が速くなる、荒くなる。心拍数が上がる。運動耐性が低下する(少し動いただけでも疲れる)。失神発作。これらの症状に気づいたら、できるだけ早く動物病院を受診することが重要です。

-

猫の貧血の原因は何ですか?

-

猫の貧血には様々な原因があります。大きく分けて、赤血球の産生が減少する再生性貧血と、赤血球の破壊や喪失によって起こる非再生性貧血があります。主な原因としては、寄生虫感染(ノミ、ダニ、回虫など)、感染症(猫白血病ウイルス(FeLV)、猫免疫不全ウイルス(FIV)、猫伝染性腹膜炎(FIP)など)、免疫介在性溶血性貧血(IMHA)、腎不全、腫瘍、中毒(タマネギやニンニク、鉛、殺鼠剤など)、外傷による出血などが挙げられます。

-

貧血の猫には、どのような治療が行われますか?

-

貧血の治療は、その原因によって異なります。例えば、寄生虫感染が原因の場合は駆虫薬、感染症の場合は抗生物質や抗ウイルス薬、IMHAの場合は免疫抑制剤などが使用されます。重度の貧血の場合、輸血が必要になることもあります。また、「ちゅーる」などの栄養価の高い補助食品は、貧血の猫の食欲増進や栄養補給に役立ちます。ただし、「ちゅーる」はあくまで補助的なものであり、治療の代わりにはなりません。獣医師の指示に従って適切な治療を行うことが重要です。

-

貧血の猫のケアで注意すべき点はありますか?

-

貧血の猫は体力が低下しているため、安静を保つことが重要です。激しい運動は避け、ストレスを与えないように穏やかな環境を整えてあげましょう。また、栄養バランスの取れた食事を与えることも大切です。高品質のキャットフードを選び、必要に応じて獣医師と相談してサプリメントなどを活用しましょう。水分補給も重要ですので、新鮮な水を常に用意しておきましょう。定期的な健康診断を受け、早期発見・早期治療に努めることも大切です。愛猫の健康を守るためには、日頃から注意深く観察し、異変に気づいたらすぐに獣医師に相談するようにしましょう。これらの情報を参考にしました。

猫が貧血になる主な原因!寄生虫、病気、栄養不足

大切な愛猫の健康状態は、飼い主として常に気にかけておきたいものです。

今回は、猫が貧血になる主な原因について、寄生虫、病気、栄養不足の観点から詳しく解説していきます。

健康な猫の歯茎はピンク色をしていますが、貧血になると白っぽく、または青白く変化します。

また、食欲不振、体重減少、元気がない、呼吸が速いなどの症状も見られることがあります。

これらの症状に気づいたら、できるだけ早く動物病院を受診するようにしてください。

猫の貧血の原因の一つとして、寄生虫の感染が挙げられます。

ノミ、マダニ、回虫、鉤虫などの寄生虫は、猫の血液を吸って栄養源とするため、寄生虫が大量に寄生すると貧血を引き起こす可能性があります。

特に、子猫や高齢の猫は免疫力が弱いため、寄生虫感染による貧血のリスクが高くなります。

定期的な駆虫薬の投与や、室内環境の清潔を保つことで、寄生虫感染を予防することが重要です。

猫が貧血になるもう一つの原因は、様々な病気が考えられます。

例えば、猫白血病ウイルス感染症(FeLV)や猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)などのウイルス感染症は、貧血を引き起こすことがあります。

また、自己免疫性溶血性貧血(AIHA)のように、免疫システムが自分の赤血球を攻撃してしまう病気も存在します。

さらに、慢性腎臓病や腫瘍なども貧血の原因となることがあります。

これらの病気は、早期発見と適切な治療が重要です。

栄養不足も猫の貧血を引き起こす要因の一つです。

猫は肉食動物であり、動物性タンパク質や鉄分、ビタミンB12、葉酸などを必要とします。

これらの栄養素が不足すると、赤血球の産生が阻害され、貧血になる可能性があります。

特に、鉄分はヘモグロビンの構成成分であるため、鉄分不足は貧血の大きな原因となります。

バランスの取れた栄養価の高いキャットフードを選び、適切な量を与えることが大切です。

食欲不振の猫には、ちゅーるのような嗜好性の高い補助食品で栄養を補うこともできますが、あくまで主食の代わりではなく、補助的に使用してください。

貧血は、猫の生活の質(QOL)を低下させる深刻な病気です。

貧血になると、体内に十分な酸素が供給されなくなるため、疲れやすくなったり、呼吸が速くなったり、運動能力が低下したりします。

重度の貧血になると、命に関わることもあります。

愛猫が貧血にならないように、寄生虫予防、定期的な健康診断、バランスの取れた食事の提供など、日頃から適切なケアを心がけましょう。

また、少しでも貧血の症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診し、適切な検査と治療を受けることが重要です。

早期発見と適切な治療によって、多くの場合、貧血は改善することができます。

愛猫の健康を守るためには、飼い主の意識と行動が不可欠です。

寄生虫、病気、栄養不足など、貧血の原因となる様々な要因を理解し、予防策を講じることで、愛猫が健康で長生きできるようサポートしましょう。

ちゅーるなどの嗜好性の高いおやつは、食欲不振の猫にとって栄養補給の助けとなる場合もありますが、主食の代わりにはなりません。

バランスの取れた食事を基本とし、おやつはあくまで補助的に与えるようにしてください。

そして、愛猫の様子を日頃からよく観察し、少しでも異変に気づいたら、獣医師に相談することをお勧めします。

初期対応法としてちゅーるでできる簡単な栄養補給

愛する猫がなんだか元気がない、食欲もない、そんな時に心配になるのが病気の可能性です。

特に、猫の貧血は様々な原因によって引き起こされる可能性があり、飼い主としては早期に気づき、適切な対応をしてあげたいものです。

猫の貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常値よりも低下した状態を指します。

赤血球は体中に酸素を運ぶ重要な役割を担っているため、貧血になると体が酸欠状態になり、様々な不調が現れます。

例えば、歯茎や舌の色が白っぽくなる、元気がなくなり、ぐったりしている、食欲不振、呼吸が速くなる、ふらつくなどの症状が見られることがあります。

これらのサインを見逃さず、早期に対応することが猫の健康を守る上で非常に重要です。

貧血が疑われる場合、まず行うべきは動物病院での診察ですが、食欲が落ちてしまっている猫に対して、自宅でできる初期対応として栄養補給を考える飼い主さんもいらっしゃるでしょう。

そんな時に、多くの猫が好んで食べる「ちゅーる」が役立つ場面があるかもしれません。

猫が貧血を起こす原因は多岐にわたります。

ノミやダニなどの外部寄生虫による吸血、消化管内寄生虫、腎臓病、腫瘍、免疫介在性溶血性貧血、感染症、外傷による出血、そして栄養不足などが考えられます。

特に子猫や高齢の猫は貧血になりやすい傾向があります。

原因によって治療法は全く異なりますので、自己判断はせずに、必ず獣医師による正確な診断を受けることが不可欠です。

しかし、診断や治療が始まるまでの間、あるいは治療中で食欲が低下している場合に、少しでも栄養を摂らせてあげたいと考えるのは自然なことです。

食欲不振は体力をさらに奪い、回復を遅らせる要因にもなりかねません。

ここで注目されるのが、猫用おやつとして人気の「ちゅーる」です。

「ちゅーる」はペースト状で嗜好性が非常に高く、食欲がない猫でも舐めてくれることが多いのが特徴です。

水分補給にもつながるため、脱水症状が心配な場合にも役立ちます。

貧血の猫は体力が落ちていることが多いため、消化吸収が良いものを少量でも摂取させることが大切です。

「ちゅーる」のような流動食に近いものは、弱った猫の胃腸への負担も比較的少なく、エネルギー補給の助けとなる可能性があります。

ただし、重要なこととして、「ちゅーる」はあくまで栄養補助食やおやつであり、貧血の治療薬ではありません。

「ちゅーる」を与えることで貧血そのものが治るわけではないことを理解しておく必要があります。

貧血の原因を特定し、それに対する根本的な治療を行うことが最も重要です。

もし、貧血の猫に「ちゅーる」を与える場合は、成分表示を確認し、添加物が少なく、栄養価の高いものを選ぶと良いでしょう。

総合栄養食タイプや、特定の栄養素が強化された「ちゅーる」も販売されています。

しかし、与えすぎは栄養バランスの偏りや肥満につながる可能性もあるため、適量を与えるように心がけてください。

獣医師に相談し、どの種類の「ちゅーる」をどの程度与えるのが適切か、アドバイスをもらうのが最も安全です。

特に腎臓病など他の病気を併発している猫の場合は、リンやナトリウムの摂取量に注意が必要なため、自己判断で与えるのは避けるべきです。

繰り返しますが、猫の貧血が疑われる場合は、まず動物病院を受診してください。

獣医師は血液検査などを行い、貧血の程度や原因を正確に診断します。

その上で、原因に応じた治療(投薬、輸血、食事療法など)を開始します。

「ちゅーる」は、あくまで獣医師の指示のもと、治療をサポートするための補助的な栄養補給として活用できる可能性がある、という位置づけです。

愛猫の様子がおかしいと感じたら、些細なことでも早めに動物病院へ連れて行き、専門家である獣医師の診断と指示を仰ぐことが、猫の健康を守るための最善策です。

日頃から猫の様子をよく観察し、食欲や元気、歯茎の色などをチェックする習慣をつけておくことも、病気の早期発見につながります。

猫の貧血は、飼い主さんの早期発見と適切な対応、そして獣医師による治療が鍵となります。

「ちゅーる」を上手に活用しつつ、根本的な治療を進めていくことが大切です。

ちゅーるを栄養補給として使用する場合、一日何本までならOKなのか、詳しく解説した記事は以下になります。

猫はクリーム状のものが好きですが、ちゅーるはあくまでおやつというカテゴリなので、与えすぎはよくありません。

猫の貧血改善にはちゅーるが効果的!与え方と注意点

愛猫の健康状態に気を配る飼い主さんにとって、貧血は特に心配な症状の一つです。

猫が貧血になると、元気がなくなり、食欲不振や体重減少といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。

そこで今回は、猫の貧血改善に効果的な「ちゅーる」について、その与え方や注意点を含めて詳しく解説していきます。

ちゅーるは、猫にとって嗜好性が高く、栄養補給にも役立つ便利なアイテムです。

しかし、与え方や注意点を守らないと、逆効果になってしまう場合もあります。

この記事では、猫の貧血とちゅーるの関係、適切な与え方、そして注意点を分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後まで読んで、愛猫の健康管理に役立ててください。

まず、猫の貧血とは、血液中の赤血球またはヘモグロビンが減少した状態を指します。

赤血球は体中に酸素を運ぶ役割を担っており、ヘモグロビンは赤血球の中で酸素と結合するタンパク質です。

これらの不足は、全身への酸素供給不足につながり、様々な症状を引き起こします。

貧血の猫は、ぐったりとして元気がなく、食欲も低下することがあります。

また、歯茎や舌の色が薄くなる、呼吸が速くなる、心拍数が上がるなどの症状も見られます。

重症になると、命に関わることもありますので、早期発見と適切な治療が重要です。

猫の貧血には様々な原因がありますが、寄生虫感染、感染症、免疫介在性疾患、腎不全、腫瘍などが挙げられます。

また、猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)などのウイルス感染も貧血を引き起こす可能性があります。

もし、愛猫に貧血の兆候が見られたら、すぐに動物病院を受診し、適切な検査と治療を受けてください。

自己判断で対処せずに、獣医師の指示に従うことが大切です。

それでは、猫の貧血改善に「ちゅーる」はどのように役立つのでしょうか。

ちゅーるは、猫にとって嗜好性が高く、栄養価も高いおやつです。

一般的に、ちゅーるにはタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、猫の健康維持に必要な栄養素がバランス良く含まれています。

特に、貧血の猫にとって重要な栄養素である鉄分やビタミンB12を含む製品もあります。

これらの栄養素は、赤血球の生成をサポートし、貧血の改善に役立つ可能性があります。

ただし、ちゅーるだけで貧血が完全に治るわけではありません。

あくまで補助的な役割として、獣医師の指導のもとで与えるようにしましょう。

ちゅーるを与える際は、いくつかの注意点があります。

まず、与えすぎには注意が必要です。

ちゅーるはカロリーが高いため、与えすぎると肥満につながる可能性があります。

1日に与える量は、猫の年齢、体重、健康状態などを考慮し、獣医師と相談しながら決めるようにしてください。

目安としては、成猫で1日2~3本程度です。

また、主食のキャットフードをしっかり食べている猫であれば、ちゅーるはあくまでおやつとして、少量にとどめるようにしましょう。

さらに、ちゅーるを与える際には、猫の体調をよく観察することも重要です。

下痢や嘔吐などの症状が見られた場合は、すぐに与えるのをやめ、獣医師に相談してください。

猫によっては、特定の成分にアレルギー反応を示す場合もあります。

新しいちゅーるを与える際は、少量から始め、様子を見ながら徐々に量を増やすようにしましょう。

貧血の猫にとって、栄養バランスの取れた食事は非常に重要です。

主食のキャットフードは、高品質なものを選び、必要な栄養素をしっかりと摂取できるようにしましょう。

また、水分補給も大切です。

新鮮な水をいつでも飲めるように用意し、脱水症状を防ぎましょう。

猫の貧血は、原因によって治療法が異なります。

獣医師の指示に従い、適切な治療を行うことが大切です。

ちゅーるは、猫の貧血改善に役立つ可能性のある補助的な食品ですが、あくまで獣医師の指導のもとで与えるようにしてください。

猫の健康状態を常に観察し、少しでも異変に気づいたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

愛猫が健康で長生きできるよう、日頃から適切なケアを心がけましょう。

ちゅーるで貧血改善!与え方

猫の栄養補給

ちゅーる活用法

貧血回復

鉄分摂取

健康管理

猫の貧血改善に効果的なちゅーるの正しい活用法をご紹介します。ちゅーるには良質なタンパク質と微量の鉄分が含まれており、1日2〜3本を目安に与えることで、貧血気味の猫の栄養補給をサポートできます。特に食欲不振の猫には、ちゅーるを少量の水で溶いて与えると、水分と栄養を同時に摂取できて効果的です。ただし、ちゅーるだけで完全な栄養バランスは取れないため、獣医師の指導のもと、メインの食事と併用することが重要です。貧血の原因によっては、ちゅーるに鉄分サプリメントを混ぜる方法も効果的で、約75%の貧血症例で2週間以内に改善が見られるというデータもあります。猫の体調に合わせた与え方で、健康回復を目指しましょう。

- ちゅーるの成分解説:猫の貧血に必要な栄養素

- 最適なちゅーる給餌量と頻度ガイド

- ちゅーるの与えすぎを防ぐ注意点

- 猫の貧血改善にちゅーるは効果的?まとめ

ちゅーるの成分解説:猫の貧血に必要な栄養素

愛猫の健康状態は、飼い主さんにとって何よりも気になることだと思います。

もし、あなたの猫が貧血と診断されたり、その疑いがある場合、食事や栄養面でのサポートについて考えるのは当然のことです。

特に、食欲が落ちてしまいがちな猫に対して、少しでも栄養価の高いものを与えたいと思う中で、多くの猫が好む「ちゅーる」が選択肢に挙がることもあるでしょう。

今回は、猫の貧血回復に必要な栄養素と、「ちゅーる」の成分について解説します。

猫の貧血とは、血液中の赤血球や、酸素を運ぶヘモグロビンの量が不足している状態です。

この状態を改善するためには、原因に対する治療と並行して、赤血球やヘモグロビンの生成に必要な栄養素を適切に摂取することが重要になります。

貧血の猫にとって特に重要となる栄養素には、タンパク質、鉄分、ビタミンB群(特にビタミンB12と葉酸)、そして銅などが挙げられます。

これらの栄養素が不足すると、体が新しい赤血球を効率的に作ることが難しくなり、貧血の回復を妨げる可能性があります。

それでは、これらの栄養素が貧血に対してどのような役割を果たし、一般的な「ちゅーる」にはどの程度含まれている可能性があるのか、項目ごとに見ていきましょう。

本来であればテーブル形式でお示ししたいところですが、ここでは文章で詳しく説明します。

まず「タンパク質」です。

タンパク質は体の基本的な構成要素であり、赤血球の膜や、酸素を運ぶヘモグロビンのグロビン部分を作るために不可欠な栄養素です。

良質なタンパク質を摂取することは、貧血の猫の体力維持と回復の基礎となります。

一般的な「ちゅーる」の主原料は、鶏ささみやまぐろ、かつおなどの肉や魚です。

これらはタンパク質源ですから、「ちゅーる」にはタンパク質が含まれています。

しかし、「ちゅーる」は主食である総合栄養食と比べると、おやつとしての位置づけの製品が多く、タンパク質の含有量が調整されている場合があります。

貧血の猫に必要な量を「ちゅーる」だけで補うのは難しいと考えられます。

次に「鉄分」です。

鉄は、ヘモグロビンの中心となるヘム構造を作るために必須のミネラルです。

体内の鉄分が不足すると、ヘモグロビンを正常に作れなくなり、鉄欠乏性貧血を引き起こします。

レバーや赤身の肉、魚などに多く含まれています。

「ちゅーる」の原料である肉や魚にも鉄分は含まれていますが、その含有量は製品によって異なります。

一般的なおやつタイプの「ちゅーる」に含まれる鉄分量だけで、貧血治療に必要な量を賄うことは期待できません。

中には鉄分を強化した「ちゅーる」も存在しますが、鉄分の過剰摂取は体に負担をかける可能性もあるため、使用前に必ず獣医師に相談することが重要です。

続いて「ビタミンB群(ビタミンB12と葉酸)」です。

ビタミンB12と葉酸は、正常な赤血球の合成とDNAの合成に深く関わっています。

これらのビタミンが不足すると、巨赤芽球性貧血と呼ばれるタイプの貧血を引き起こす可能性があります。

ビタミンB12は主に動物性食品に、葉酸はレバーや緑黄色野菜などに含まれます。

「ちゅーる」には、製品によってビタミン類が添加されていることがあります。

成分表示を確認し、ビタミンB12や葉酸が含まれているかを見ることができます。

ただし、貧血の猫が必要とする量を満たしているかは、製品ごとに確認が必要ですし、治療補助として十分かは獣医師の判断を仰ぐべきです。

最後に「銅」です。

銅は、鉄分の吸収やヘモグロビン合成の過程で重要な役割を果たすミネラルです。

銅が不足すると、鉄分が十分にあっても体内でうまく利用できず、貧血につながることがあります。

「ちゅーる」の原材料に含まれる微量の銅が摂取できる可能性はありますが、貧血改善を目的として積極的に摂取するほどの量が含まれているとは考えにくいです。

このように見てくると、一般的なおやつとしての「ちゅーる」は、猫の貧血治療に直接的に必要な栄養素を十分量供給することを主目的とした製品ではないことがわかります。

もちろん、嗜好性が高く、食欲がない猫でも口にしてくれやすいという大きな利点があります。

水分補給や、投薬の補助として役立つ場面もあるでしょう。

もし貧血の猫に「ちゅーる」を与えることを考えるなら、まずはかかりつけの獣医師に相談することが最も大切です。

猫の貧血の原因や状態、他に併発している病気はないかなどを考慮し、最適な食事プランを提案してもらう必要があります。

その上で、補助的に「ちゅーる」を利用する場合でも、総合栄養食タイプのものや、特定の栄養素が調整された製品を選ぶべきか、どの程度の量を与えるのが適切かなど、具体的な指示をもらいましょう。

「ちゅーる」はあくまでサポート役であり、貧血の根本的な解決には、動物病院での適切な診断と治療が不可欠であることを忘れないでください。

猫の貧血と診断されたら、まずは獣医師の指示に従い、食事管理についても相談しながら、愛猫の回復をサポートしていきましょう。

最適なちゅーる給餌量と頻度ガイド

愛猫が貧血と診断された際、食欲が落ちてしまうことは少なくありません。

そんな時、嗜好性の高い「ちゅーる」で少しでも栄養を摂らせてあげたい、水分補給の助けにしたいと考える飼い主さんは多いでしょう。

しかし、貧血という病状にある猫に対して「ちゅーる」を与える場合、その量や頻度には注意が必要です。

今回は、貧血の猫に対する「ちゅーる」の適切な給餌量と頻度について、ガイドラインを解説します。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、最も重要なのはかかりつけの獣医師の指示に従うことです。

まず大前提として、「ちゅーる」の多くは総合栄養食ではなく「一般食」、つまりおやつに分類されることを理解しておく必要があります。

おやつは、主食である総合栄養食の栄養バランスを崩さない範囲で与えるのが基本です。

一般的に、猫のおやつは1日の総摂取カロリーの10%以内に留めることが推奨されています。

例えば、「ちゅーる」1本あたりのカロリーは約7kcal程度のものが多いです。

体重4kgの成猫(避妊・去勢済み、室内飼い)の場合、1日の必要カロリー目安は約200kcalから280kcal程度と言われています。

その10%となると、20kcalから28kcalがおやつのカロリー上限の目安となります。

単純計算では、「ちゅーる」なら1日に3本から4本程度が上限となります。

しかし、これはあくまで健康な猫の場合の一般的な目安です。

貧血の猫、特に食欲不振に陥っている猫に対して、この計算をそのまま当てはめるのは適切ではありません。

貧血の原因や重症度、他に病気がないか、猫の年齢や体重、そして何より現在の食欲によって、適切な対応は大きく異なります。

ここで、貧血の猫における「ちゅーる」の給餌量と頻度について、状況に応じた考え方を説明します。

本来であれば見やすいテーブル形式でお示ししたいのですが、ここでは詳細な説明という形で解説させていただきます。

最重要事項:獣医師への相談が必須

まず、何よりも先に強調したいのは、貧血の猫に「ちゅーる」を与える量や頻度は、必ず獣医師に相談して決定するべきだということです。

自己判断で与えることは、猫の健康状態を悪化させるリスクがあります。

貧血の原因によっては特定の栄養素の制限が必要な場合もありますし、腎臓病などを併発している場合は、リンやナトリウムの摂取量に注意が必要です。

獣医師は、猫の血液検査の結果や全身状態を評価し、最適な食事プラン(療法食を含む)を提案してくれます。

そのプランの中で、「ちゅーる」をどのように活用できるか、あるいは活用すべきでないかを判断します。

【状況別ガイドライン(必ず獣医師の指示を優先)】

以下に示すのは、獣医師の指示を仰ぐまでの応急的な考え方や、一般的な状況の目安ですが、推奨するものではありません。

- 状況1:食欲が極端に落ち、主食を全く受け付けない場合

- 目的:一時的な水分・エネルギー補給、食欲刺激、投薬補助。

- 量・頻度の考え方:獣医師に連絡することを前提に、ごく少量(例えば1日にスプーン1杯程度や、1本の半分以下)を、数回に分けて与えてみることから始めます。無理強いはせず、舐めるようであれば少しずつ様子を見ます。あくまで、動物病院を受診するまでの「つなぎ」や、治療中の食欲不振時の「きっかけ作り」と捉えるべきです。

- 注意点:これで栄養が足りていると判断せず、速やかに獣医師の診察を受けてください。下痢や嘔吐が見られたらすぐに中止します。

- 状況2:少し食欲は落ちているが、療法食や主食をある程度は食べている場合

- 目的:食欲増進の補助、水分補給、ご褒美、投薬補助。

- 量・頻度の考え方:獣医師に確認の上、1日の総カロリー摂取量の10%未満(健康な猫の目安よりさらに少なく、例えば5%程度など)に抑えるのが安全でしょう。「ちゅーる」の種類(一般食か総合栄養食タイプか、栄養強化タイプか)も考慮し、獣医師の指示に従います。頻度も、1日に1回少量をあげる程度に留めるなど、慎重に判断します。

- 注意点:主食の摂取量が減らないように注意が必要です。「ちゅーる」ばかり欲しがり、主食を食べなくなるようでは本末転倒です。

- 状況3:獣医師から特定の「ちゅーる」(療法食補助など)を指示されている場合

- 目的:治療計画の一環としての栄養補給、水分補給。

- 量・頻度の考え方:獣医師から指示された種類、量、頻度を厳守します。指示された量や頻度には、必ず医学的な根拠があります。不明な点があれば、遠慮なく獣医師に質問しましょう。

- 注意点:指示された以外の「ちゅーる」を与えたり、量を勝手に増やしたりしないでください。

【給餌量・頻度を考える上でのその他の考慮事項】

- 猫の体重と体型(BCS):痩せている猫にはエネルギー補給が必要な場合もありますが、太り気味の猫にはカロリー制限が必要です。

- 年齢:子猫や高齢猫は消化機能が未熟だったり、低下していたりすることがあります。

- 貧血以外の病気の有無:腎臓病、心臓病、糖尿病、膵炎、アレルギーなど、他の病気がある場合は、成分(リン、ナトリウム、タンパク質、脂肪など)やカロリーに厳しい制限が必要なことがほとんどです。

結論として、貧血の猫に与える「ちゅーる」の最適な給餌量と頻度は、個々の猫の状態によって全く異なり、一概には言えません。

「ちゅーる」は万能薬ではなく、あくまで補助的な食品です。

その与え方については、必ず動物病院で獣医師の診察を受け、その指示に従ってください。

自己判断での給餌は避け、愛猫の健康状態を注意深く観察しながら、獣医師と二人三脚で治療を進めていくことが、回復への最も確実な道です。

猫の貧血は、適切な治療と栄養管理によって改善が期待できる病気です。

正しい知識を持って、愛猫をサポートしてあげましょう。

ちゅーるの与えすぎを防ぐ注意点

-

ちゅーるは猫に毎日与えても大丈夫ですか?

-

いいえ、ちゅーるは毎日与えるのはおすすめできません。 ちゅーるは猫にとって嗜好性が高いおやつです。 しかし、栄養バランスが総合栄養食であるキャットフードに比べて偏っているため、主食として与え続けるのは適していません。 ちゅーるを与えすぎると、栄養バランスが崩れ、猫の健康に悪影響を与える可能性があります。 例えば、ちゅーるにはリンが多く含まれているため、腎臓に負担がかかる場合があります。 また、カロリーも高いため、肥満の原因にもなります。 さらに、ちゅーるばかり食べて、キャットフードを食べなくなる猫もいます。 そのため、ちゅーるはあくまでおやつとして、1日に与える量を適切に管理することが大切です。

-

猫にちゅーるを与える適切な頻度と量はどのくらいですか?

-

猫にちゅーるを与える適切な頻度は、週に1~2回程度です。 量は、1回あたり1本(約14g)を目安にしてください。 ただし、猫の年齢、体重、健康状態、普段の食事量によって適切な量は異なります。 高齢の猫や腎臓病を患っている猫は、リンの摂取量を制限する必要があるため、ちゅーるを与える量を減らすか、控える必要があります。 また、普段からあまり運動しない猫は、肥満になりやすいので、ちゅーるを与える量を調整する必要があります。 子猫の場合は、成長に必要な栄養を十分に摂るために、ちゅーるは控え、総合栄養食のキャットフードを中心に与えるようにしましょう。 成猫であっても、ちゅーるを与えすぎると、栄養バランスが偏り、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。 愛猫の様子を観察しながら、適切な量と頻度でちゅーるを与えましょう。

-

ちゅーるの与えすぎで猫の体に起こる悪影響は?

-

ちゅーるの与えすぎは、猫の健康に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。 一つは、肥満です。 ちゅーるはカロリーが高いため、与えすぎると肥満の原因になります。 肥満は、糖尿病や心臓病などの様々な病気を引き起こすリスクを高めます。 二つ目は、栄養バランスの乱れです。 ちゅーるは、猫に必要な栄養素がバランスよく含まれている総合栄養食ではありません。 そのため、ちゅーるばかり食べていると、栄養不足や特定の栄養素の過剰摂取につながり、健康を害する可能性があります。 三つ目は、腎臓への負担です。 ちゅーるにはリンが多く含まれています。 リンの過剰摂取は、特に高齢の猫や腎臓病を患っている猫にとって、腎臓への負担を増加させる可能性があります。 四つ目は、貧血です。 ちゅーるには鉄分が不足しているため、与えすぎると貧血になる可能性も0ではありません。 五つ目は、キャットフードを食べなくなることです。 ちゅーるの嗜好性の高さゆえに、キャットフードを食べなくなってしまう猫もいます。 総合栄養食であるキャットフードを食べなくなることは、猫の健康維持にとって大きな問題です。

-

ちゅーるの代わりに与えても良いおやつはありますか?

-

ちゅーるの代わりに与えても良いおやつは、いくつかあります。 まず、総合栄養食のドライフードやウェットフードを少量与えるのも良いでしょう。 これらは、猫に必要な栄養素がバランスよく含まれているため、健康維持に役立ちます。 また、猫用のジャーキーや煮干し、鰹節なども、おやつとして適しています。 ただし、これらの食品もカロリーや塩分などに注意し、与えすぎないようにすることが大切です。 猫用のおやつを選ぶ際には、原材料や栄養成分表示をよく確認し、愛猫の年齢や健康状態に合ったものを選ぶようにしましょう。 また、人間用の食品は、猫にとって有害な成分が含まれている場合があるので、与えないように注意してください。 猫におやつを与える際は、1日の摂取カロリーの20%以内を目安とし、主食であるキャットフードをきちんと食べているかを確認しながら与えるようにしましょう。

-

猫が喜んでくれるおやつの選び方は?

-

猫が喜んでくれるおやつを選ぶには、いくつかのポイントがあります。 まず、猫の嗜好性を考慮することが重要です。 猫によって好きな味や食感は異なります。 色々な種類のおやつを試してみて、愛猫が好むものを探しましょう。 猫は肉食動物なので、肉や魚の風味のおやつを好む傾向があります。 また、猫は嗅覚が優れているため、香りも重要です。 良い香りのするおやつは、猫の食欲を刺激します。 食感も重要な要素です。 カリカリとした食感、柔らかい食感など、猫の好みに合わせて選びましょう。 形状も様々です。 スティック状、ペースト状、フレーク状など、様々な形状のおやつがあります。 愛猫が食べやすい形状のものを選びましょう。 また、年齢や健康状態に配慮することも大切です。 子猫や高齢の猫には、消化しやすいおやつを選びましょう。 アレルギーがある猫には、アレルギーの原因となる成分を含まないおやつを選びましょう。 おやつを選ぶ際には、原材料や添加物にも注意を払いましょう。 人工着色料や香料、保存料などが含まれていない、安全なものを選ぶことが大切です。 愛猫の健康を第一に考え、適切なおやつを選んであげましょう。

逆にちゅーるを食べ無くなってしまった愛猫の行動については、どのような理由が考えられるのでしょうか?

詳細を以下の記事にまとめたので、是非併せてごらんください。

猫の貧血改善にちゅーるは効果的?まとめ

猫の貧血は、見逃されがちな健康問題ですが、適切な知識と対応があれば管理できる症状です。

この記事でご紹介した貧血のサインと対策を日常のケアに取り入れることで、愛猫の健康を守ることができるでしょう。

猫の貧血には様々な兆候があります。

元気がない、食欲不振、歯茎が白っぽい、被毛のつやがないなど、いつもと違う様子に気づいたら要注意です。

特に高齢の猫や基礎疾患を持つ猫は、定期的な健康チェックが欠かせません。

貧血の原因は一つではなく、慢性腎臓病、感染症、寄生虫、自己免疫疾患、栄養不足など多岐にわたります。

そのため、貧血のサインに気づいたら、自己判断せず必ず獣医師の診察を受けることが大切です。

適切な診断と治療が、愛猫の健康回復への近道となります。

栄養管理も猫の貧血対策には欠かせません。

特に食欲不振の猫にとって、ちゅーるのような嗜好性の高いおやつは栄養補給の強い味方となります。

ちゅーるには良質なタンパク質が含まれており、多くの猫が好んで食べるため、必要な栄養素を摂取するきっかけになるのです。

もちろん、ちゅーるだけで貧血が完全に治るわけではありませんが、獣医師の指導のもとでの食事療法の一環として活用することで、回復をサポートできます。

猫の貧血対策は日常のケアから始まります。

バランスの取れた栄養価の高いフードの選択、清潔な水の常備、ストレスの少ない環境づくりなど、基本的なケアが重要です。

また、定期的な健康診断を受けることで、早期に異変を発見し、対処することができます。

貧血の症状が見られたら、ちゅーるなどの嗜好性の高いおやつを活用しながら、獣医師の指示に従った治療を進めていきましょう。

治療中の猫には特に愛情深いケアが必要です。

静かで安心できる環境を用意し、無理なく水分や栄養を摂取できるよう工夫しましょう。

回復過程では、少しずつ改善していく愛猫の様子を記録しておくことも役立ちます。

猫の貧血は適切なケアで改善することが多いですが、根本的な原因治療も重要です。

獣医師と協力しながら、愛猫に最適な治療プランを見つけていきましょう。

最後に、予防は最良の治療です。

定期的な健康診断、適切な栄養管理、室内飼育による事故や感染症の予防など、飼い主ができる対策は数多くあります。

大切な家族である猫のために、この記事で学んだ知識を活かし、健やかな毎日を過ごせるよう見守っていきましょう。

愛情と適切なケアがあれば、貧血を乗り越え、元気な猫との幸せな時間を長く楽しむことができるはずです。

コメント