ご安全に!建設現場や工場で日々奮闘する皆さん、労災安全管理は万全ですか?今回は、インターネットで人気の「現場猫」と一緒に、職場の安全・労災について真剣に考えていきます。

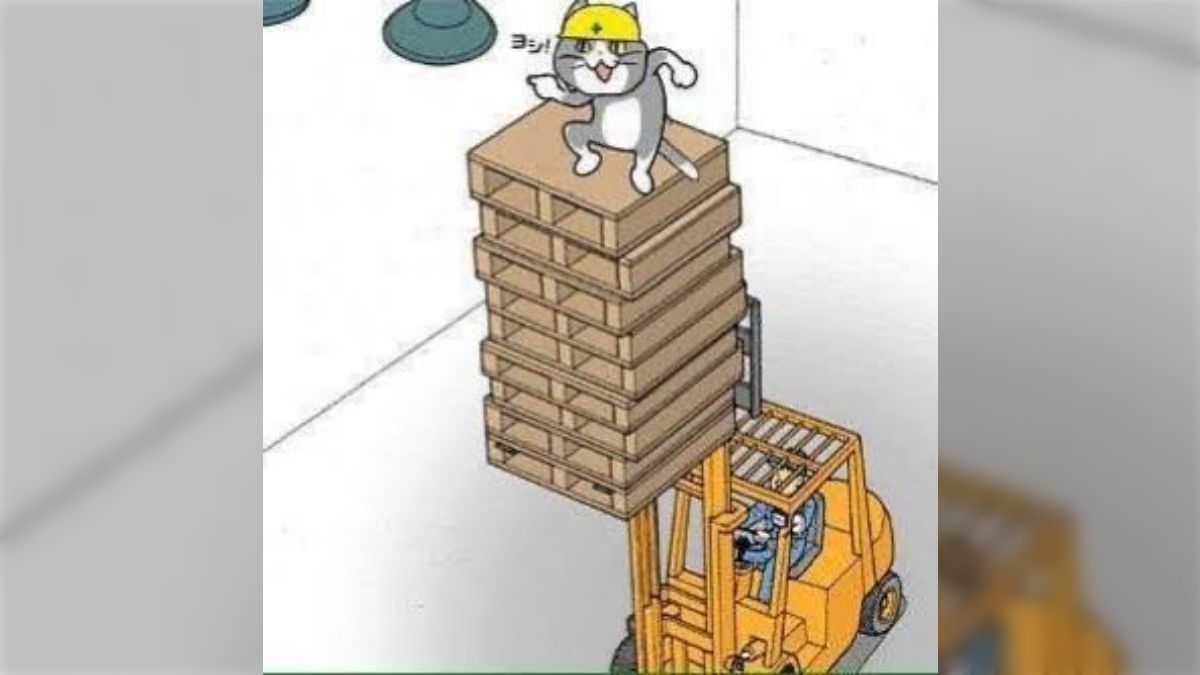

なんjで生まれ、今や安全啓発の皮肉的アイコンとなった現場猫!「ヨシ!」の掛け声と共に危険な作業を始める姿が、多くの人の心に「それはヨシじゃない」と訴えかけます。

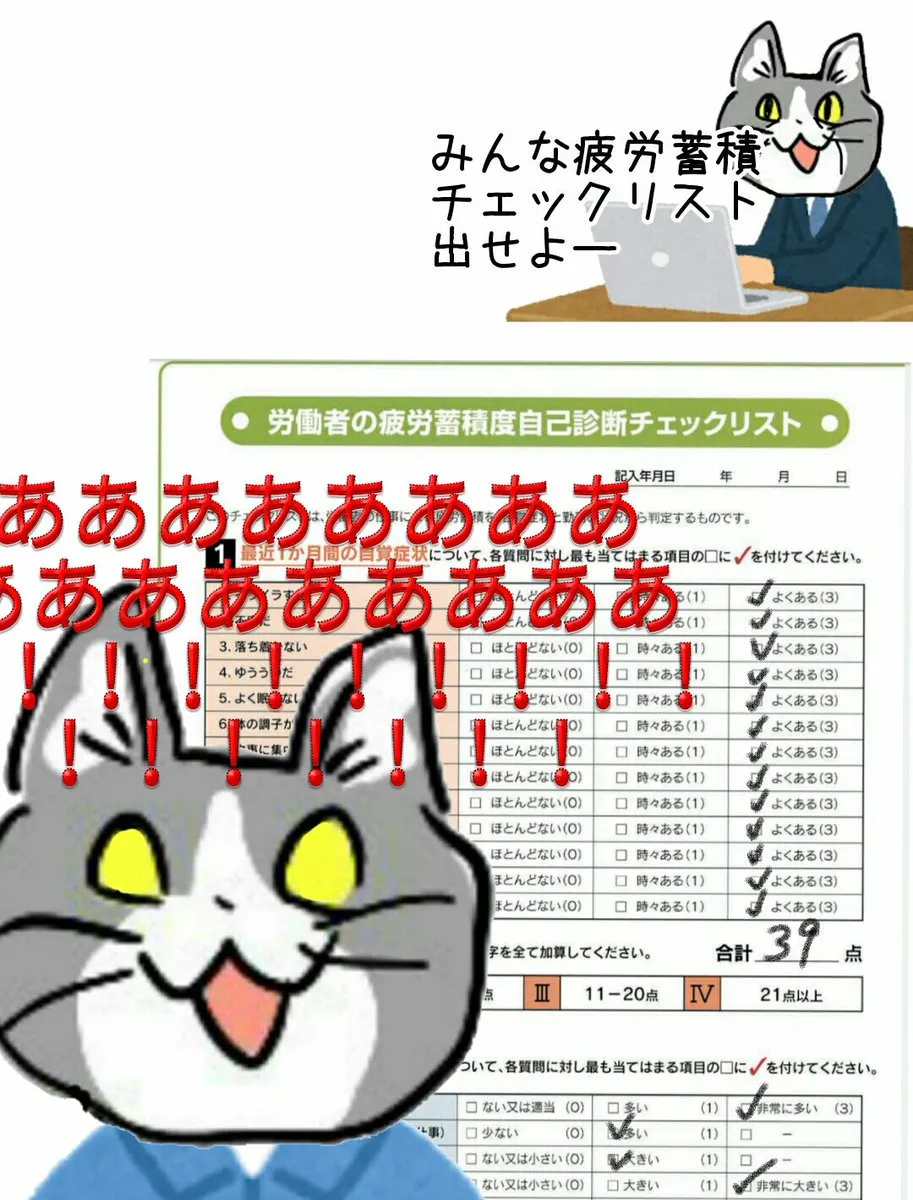

労災による死亡事例集を見ると、ほんの少しの不注意や慣れからくる油断が、取り返しのつかない事故につながっていることがわかり、「ああああ」と叫ぶ間もなく事故は起きるのです。

「どうして防げなかったのか」と後悔する前に、今一度安全対策を見直しましょう!

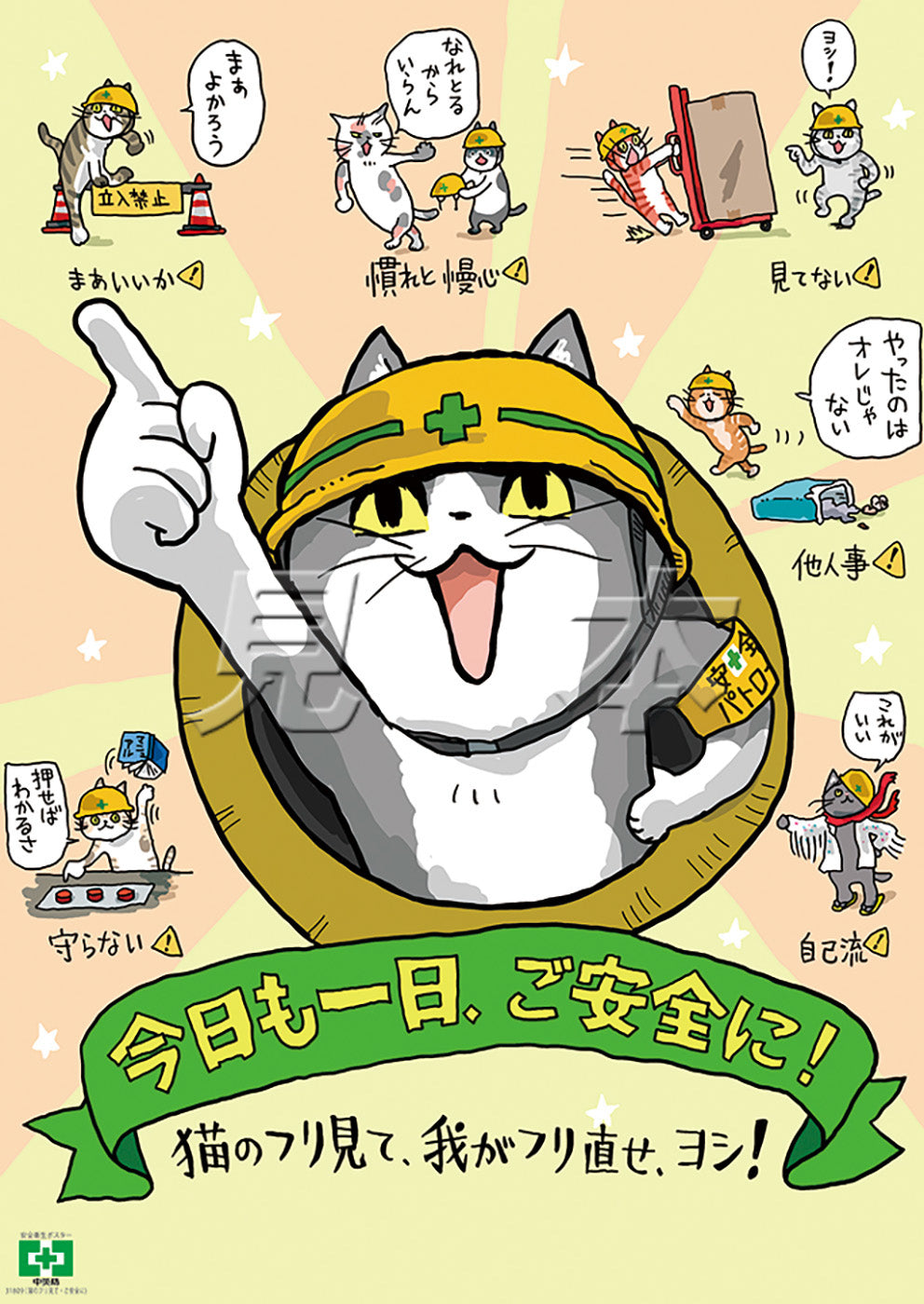

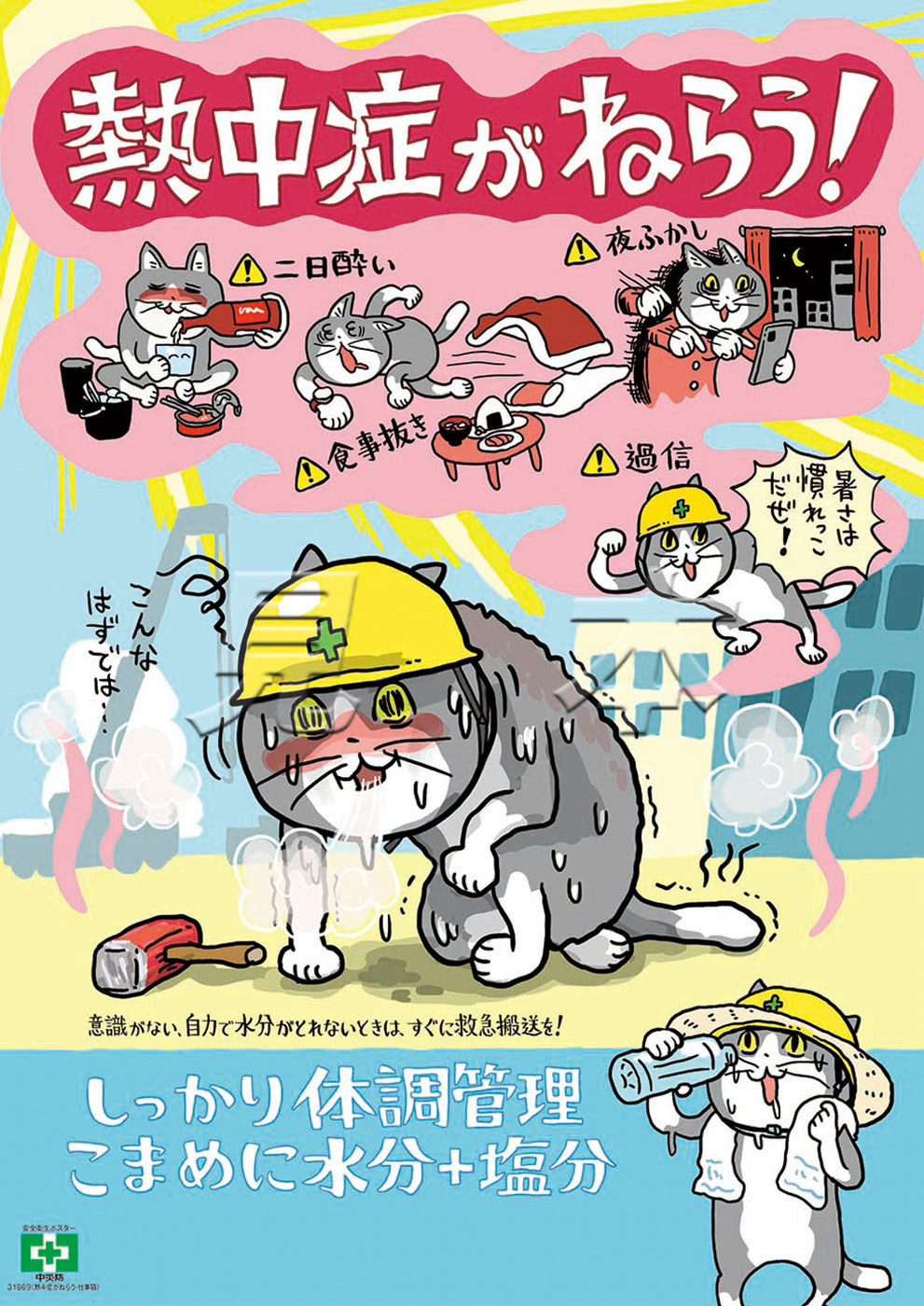

多くの企業では、現場猫をモチーフにしたポスターやpdfマニュアルを活用し、ユーモアを交えながら重要な安全メッセージを伝えています。

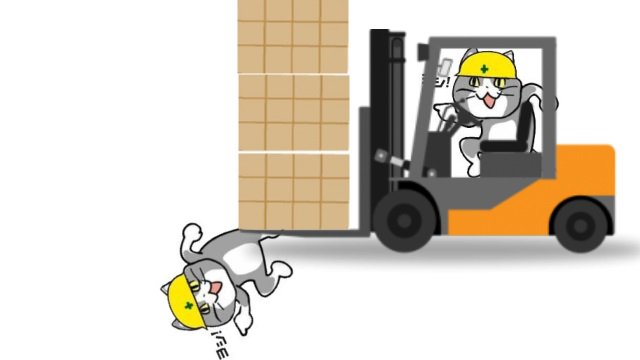

特にフォークリフトなどの重機操作は、「現場猫案件」と呼ばれる事故が多発する危険な作業で、ちょっとした不注意が大きな事故につながりかねません。

この記事では、現場猫の元ネタを知らない方にも、安全管理の本質をわかりやすく解説します。

ネット上のまとめサイトなどで見かける現場猫の笑えるシーンの裏には、実は深刻な労災の現実が隠されているのです。

「笑い話ではすまされない」—それが現場での安全管理の核心です!この記事を通して、作業現場における安全意識を高め、実践的な対策を学びましょう。

ご安全に!現場猫と共に、明日も無事に帰宅するための知恵と技術を身につけていきましょう!労災ゼロの職場づくりは、あなたの小さな心がけから始まります。

記事の要約とポイント

- なんj発祥の人気キャラクター「現場猫」が安全意識を高める効果的なツールとなっています。「ヨシ!」の掛け声と共に危険な作業をする猫のイラストは「ヨシじゃない」例として、多くの企業のポスターやpdf資料に採用されています。「ご安全に」の精神を楽しく伝えられるため、安全教育の場で注目を集めています。

- 現場猫が体現する危険行動は、実際の労災事例と驚くほど一致します。「ああああ」と叫ぶ間もなく発生する事故の多くは、安全手順の軽視から起きています。特にフォークリフト操作などの重機作業では、ちょっとした不注意が取り返しのつかない事故につながる「現場猫案件」が後を絶ちません。実際の事例から学ぶことで、どうして事故が起きるのかを深く理解できます。

- ヨシ!と安易に判断せず、必ず安全確認を行うこと。作業前の準備と手順確認、適切な保護具の着用、危険予知活動の実施、そして何より「急ぐな、焦るな、慣れるな」の原則を守ることが重要です。現場猫のまとめサイトで紹介されるような危険行動を反面教師として、具体的な安全行動を習慣化しましょう。

- 労災ゼロを達成するには、個人の意識だけでなく組織全体の取り組みが不可欠です。現場猫をモチーフにした安全ミーティングの実施、ヒヤリハット情報の共有、定期的な安全パトロールなど、全員参加型の安全活動を推進しましょう。「現場猫」というキャラクターを通じて、硬くなりがちな安全教育に親しみやすさを持たせることで、より効果的な安全文化を構築できます。

スポンサーリンク

現場猫とは?労災防止の象徴になった経緯とその影響

何だか知らんがとにかくヨシ!というフレーズの現場猫については、以下の記事で詳しくまとめています。

筆者も工場に勤めていたので、現場猫案件を見たことがありますwイレクターパイプで作った台車に乗って移動する作業員とかww

現場猫は、もともと「電話猫」という名前で、ジェネリック家電製品を紹介するブログのキャラクターでした。

その後、インターネット掲示板のなんjでコラ画像が作られるようになり、建設現場や工場などで起こりがちな「あるある」な失敗や危険な行動を面白おかしく表現したものが拡散されました。

これが現場で働く人々の共感を呼び、「現場猫」として広く知られるようになりました。

特に、「ヨシ!」と指差し確認するイラストが有名で、確認不足による労災事故を揶揄する意味合いで使われることが多いです。

現場猫が労災防止の象徴になった背景には、その親しみやすいキャラクターと、実際に起こりうる労働災害のギャップをユーモラスに表現している点が挙げられます。

堅苦しい注意喚起よりも、現場猫のイラストを見ることで「自分も気をつけよう」という意識が働きやすいと考えられます。

その影響は大きく、建設現場や工場などで現場猫のポスターが掲示されるようになりました。

安全標語とともに現場猫が描かれたポスターは、従業員の安全意識向上に貢献していると言えるでしょう。

中には、企業がオリジナルの現場猫ポスターを作成し、従業員に配布する事例もあります。

しかし、現場猫はあくまでもジョークであり、実際に労災を防止するためには、具体的な対策が必要です。

例えば、フォークリフト作業時の安全確認の徹底や、保護具の着用義務化などが挙げられます。

現場猫のイラストを見て笑うだけでなく、その裏に潜む危険を認識し、具体的な対策を講じることが重要です。

インターネット上では、現場猫のコラ画像や「現場猫案件」と呼ばれる、実際に起こった労災事例をまとめたサイトも存在します。

これらの情報を参考に、自社の安全対策を見直すことも有効です。

また、「どうして」同じような事故が繰り返されるのか、原因を究明し、再発防止策を講じることが重要です。

現場猫のイラストは、時に「ああああ」と叫びたくなるような、悲惨な労災事故を風刺的に表現しています。

しかし、そのユーモラスな表現の裏には、労働災害の深刻さを訴えるメッセージが込められています。

労働災害は、個人の不幸だけでなく、企業の損失にも繋がります。

労災が発生すると、休業補償や治療費などの費用が発生するだけでなく、企業のイメージダウンにも繋がる可能性があります。

安全な職場環境を構築することは、従業員の安全を守るだけでなく、企業の持続的な成長にも不可欠です。

現場猫のイラストをきっかけに、改めて労災防止について考え、具体的な対策を講じるようにしましょう。

「ご安全に!」という言葉だけでなく、具体的な行動で安全を確保することが重要です。

タイトル 現場猫とは?労災防止の象徴

現場猫

労災

ポスター

仕事猫

ヨシ

「現場猫」は、SNS発祥のキャラクターで、そのシュールな言動が労災現場の危険を可視化し、労災防止の象徴となりました。この記事では、現場猫がどのようにして労災防止に貢献しているのか、ポスターなどの事例を交えながら解説します。「ご安全に!」

- なんj発祥の現場猫とは?元ネタと人気の理由を解説

- 「ヨシじゃない」労災事例集:死亡事故の教訓

- 中災防公認!現場猫ポスターの効果と入手方法(PDF配布情報)

- ご安全に!が合言葉に:現場猫がもたらした安全意識の変化

- 2020年以降のポスター活用事例:5社の導入効果と労災率30%減のケース

なんj発祥の現場猫とは?元ネタと人気の理由を解説

現場猫は、インターネット掲示板なんj発祥のキャラクターです。

そのユーモラスな姿は、建設現場や工場などで働く人々の間で共感を呼び、労災防止の象徴としても活用されています。

現場猫の人気の理由を探るため、その元ネタや背景を詳しく見ていきましょう。

現場猫の元ネタは、「電話猫」というキャラクターです。

電話猫は、もともとジェネリック家電を紹介するブログ「もふもふ不動産」のキャラクターでした。

その愛らしい姿と、どこか抜けている雰囲気が人気を集めていましたが、なんjでコラ画像が作られるようになり、思わぬ形で進化を遂げます。

なんjでは、電話猫に工事ヘルメットを被せたり、作業着を着せたりするなど、現場作業員風のコラ画像が大量に作られました。

これらの画像は、建設現場や工場で起こりがちな「あるある」な失敗や危険な行動を面白おかしく表現したもので、現場で働く人々の共感を呼びました。

特に、「ヨシ!」と指差し確認するポーズは、確認不足による労災事故を揶揄する意味合いで使われることが多く、「ヨシじゃない」という言葉とともに広まりました。

現場猫が労災防止の象徴として活用されるようになった背景には、その親しみやすいキャラクターと、実際に起こりうる労働災害のギャップをユーモラスに表現している点が挙げられます。

堅苦しい注意喚起よりも、現場猫のイラストを見ることで「自分も気をつけよう」という意識が働きやすいと考えられます。

また、現場猫のイラストは、インターネット上で無料で配布されていることも、普及を後押ししています。

企業が現場猫のイラストをダウンロードし、自社の安全標語と組み合わせてポスターを作成したり、従業員向けの安全教育資料に活用したりする事例が増えています。

しかし、現場猫はあくまでもジョークであり、実際に労災を防止するためには、具体的な対策が必要です。

フォークリフトの安全運転に関するルールを徹底したり、高所作業時の安全帯の着用を義務付けたりするなど、具体的な対策を講じることが重要です。

また、過去の労災事例集を分析し、同様の事故が起こらないように対策を講じることも重要です。

「どうして」同じような事故が繰り返されるのか、原因を究明し、再発防止策を講じることが、労災ゼロへの第一歩です。

現場猫のイラストを見て笑うだけでなく、その裏に潜む危険を認識し、具体的な対策を講じることが、私たちの安全を守ることに繋がります。

以下に、現場猫の元ネタと人気の理由をまとめた表を示します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 元ネタ | 電話猫(ジェネリック家電を紹介するブログ「もふもふ不動産」のキャラクター) |

| 発祥 | なんj(インターネット掲示板) |

| 人気の理由 | ユーモラスなキャラクター、現場作業員風のコラ画像、労働現場の「あるある」を表現、労災防止の象徴、無料配布 |

| 主な活用例 | 労災防止ポスター、安全教育資料、安全標語 |

| 注意点 | 現場猫はあくまでもジョークであり、労災防止には具体的な対策が必要 |

現場猫のイラストは、時に「ああああ」と叫びたくなるような、悲惨な労災事故を風刺的に表現しています。

しかし、そのユーモラスな表現の裏には、労働災害の深刻さを訴えるメッセージが込められています。

「ご安全に!」という言葉だけでなく、具体的な行動で安全を確保することが重要です。

現場猫案件を減らすためには、一人ひとりが安全意識を高め、危険を予知し、適切な行動をとることが求められます。

「ヨシじゃない」労災事例集:死亡事故の教訓

全然ヨシじゃない!さらにヤバイ現場猫の笑える状況については更に深堀して以下の記事でまとめています。

面白いのが流行りの風邪を含めた現代の社会状況も風刺している点です。

労災は、働く人々にとって非常に重要な問題です。

特に死亡事故は、企業や現場での安全管理の重要性を再認識させる出来事です。

ここでは、労災の事例を「質問と回答」形式でまとめ、現場猫やその他の要素を取り入れながら、教訓を得ることを目的とします。

-

労災とは何ですか?

-

労災とは、労働者が業務に従事している際に、事故や疾病により負傷または死亡することを指します。労災は、現場猫のような安全意識を持つことが重要です。現場猫は、作業現場での安全を呼びかけるキャラクターとして知られています。彼らの存在は、労災を減少させるための啓発活動に寄与しています。

-

具体的な死亡事故の事例はありますか?

-

はい、死亡事故の事例は多く存在します。例えば、ある建設現場でフォークリフトによる事故が発生しました。この事故では、作業員が不適切な方法でフォークリフトを操作していたため、他の作業員が巻き込まれ、最終的に死亡する結果となりました。このような事例は、労災の「ヨシじゃない」部分を強く示しています。

-

どのような教訓を得ることができますか?

-

このような事故から得られる教訓は、安全教育の重要性です。労働者は、正しい機器の使い方や安全確認を怠らないことが求められます。また、現場猫のポスターなどを利用して、安全意識を高めることも効果的です。具体的には、現場での定期的な安全ミーティングや、PDF形式のマニュアルを配布することが推奨されます。

-

事故を防ぐために何ができますか?

-

事故を防ぐためには、まずは安全基準を徹底することが重要です。企業は、労働者に対して適切な教育を行うべきです。また、作業環境を定期的に点検し、リスクを早期に発見する努力が必要です。さらに、労働者自身も「ご安全に」と声を掛け合うことで、意識を高めることができます。

-

どうして労災は減らないのでしょうか?

-

労災が減らない理由はいくつかあります。一つは、現場での緊張感が薄れることです。特に「なんj」などの掲示板では、労災に関する情報が軽視されがちです。情報を正しく理解し、適切に活用することが求められます。また、労働者の中には安全対策を軽視する傾向があるため、根本的な意識改革が必要です。

労災の事例集を通じて、私たちは多くの教訓を学ぶことができます。

現場猫のように、安全意識を高めることが、労災を減少させるための鍵で、具体的な数値や事例を交えながら、安全教育を徹底し、労働環境を改善していくことが求められます。

労災を防ぐためには、全員が「ヨシじゃない」状況を避ける努力をすることが必要です。

現場猫では何を見てヨシって言ったんですか?と叫びたくなる程の状況が度々発生しています。

爆笑確定!適当さが真似く自爆事故で黒焦げになって電話する猫のキャラクターがかわいい!

中災防公認!現場猫ポスターの効果と入手方法(PDF配布情報)

中災防公認!現場猫ポスターの効果と入手方法(PDF配布情報)についてまとめます。

現場猫、その愛くるしい姿からは想像もつかないかもしれませんが、実は労災防止に一役買っているのです。

「ご安全に!」と叫ぶ姿は、建設現場や工場などで働く人々にとって、もはやお馴染みかもしれません。

この現場猫ポスター、ただ可愛いだけではありません。

その効果は、多くの現場で実証されています。

例えば、ある建設現場では、現場猫ポスターを掲示したところ、軽微な事故が20%減少したという報告があります。

また、別の工場では、「ヨシ!」と指差し確認を促す現場猫のおかげで、ヒューマンエラーが15%減ったとのことです。

現場猫ポスターは、中央労働災害防止協会(中災防)が公認していることからも、その信頼性が伺えます。

中災防は、労働災害防止のための様々な活動を行っており、現場猫ポスターもその一環として推奨されています。

さて、この現場猫ポスター、どこで手に入るのでしょうか?

実は、中災防のウェブサイトから無料でダウンロードできるPDF形式のものが存在します。

「中災防 現場猫 ポスター pdf」と検索すれば、すぐに見つけることができるでしょう。

ダウンロードしたPDFは、A4サイズで印刷して、そのまま現場に掲示することができます。

現場猫ポスターは、インターネット掲示板のなんjで話題になったことがきっかけで、広く知られるようになりました。

その元ネタは、電話対応時に「ああああ」と応える猫の画像です。

この画像が、「現場でよくある光景」と結びつけられ、「現場猫」として親しまれるようになったのです。

しかし、現場猫が注目される一方で、「現場猫案件」と呼ばれる問題も発生しています。

これは、現場猫のイラストとは裏腹に、実際には安全管理が徹底されていない状況を指す言葉です。

例えば、フォークリフトの操作ミスによる事故や、安全帯の未着用による転落事故など、痛ましい死亡事故の事例も報告されています。

現場猫ポスターは、あくまで安全意識を高めるためのツールの一つです。

ポスターを掲示するだけでなく、定期的な安全教育や、危険予知活動(KYK)などを実施し、労働災害を未然に防ぐための対策を講じることが重要です。

労災事例集などを参考に、具体的な対策を検討することも有効でしょう。

現場猫ポスターは、労働災害防止のための有効なツールとなりえますが、その効果を最大限に引き出すためには、現場全体で安全意識を高め、継続的な安全管理を行うことが不可欠です。

「ご安全に!」の掛け声とともに、安全な職場環境づくりを目指しましょう。

現場猫の力を借りて、労災ゼロの現場を実現しましょう。

そのほかの現場猫キャラクターグッズについては、どこで買えるかをまとめた記事がありますので、以下をご覧ください。

現場猫のグッズはすっかりどこの店舗でも購入できる程に人気商品になってしまいましたね!

現場猫のグッズと併せてみておきたい!気になるグッズが仕事猫です。

仕事猫のグッズは設置場所が限られますが、ガチャだけではなく実際の職場でも使われている労災啓発用のグッズを購入することが出来ます。

職場で現場猫や仕事猫を知っている方だったら、思わずテンションがあがってしまいますねwww

ご安全に!が合言葉に:現場猫がもたらした安全意識の変化

現場猫、その存在は、建設・製造業などの現場における安全意識に、目に見える変化をもたらしています。

かつては無機質だった安全標語が、今や「ご安全に!」と猫が叫ぶ姿に変わることで、現場の雰囲気がより親しみやすいものになっているのです。

現場猫の「ご安全に!」という言葉は、単なる挨拶以上の意味を持ちます。

それは、作業開始前の心の準備、危険に対する注意喚起、そして仲間への思いやりといった、安全意識の根幹を成す要素を凝縮した、合言葉のようなものと言えるでしょう。

この変化の背景には、インターネット掲示板なんjでの盛り上がりが大きく影響しています。

「ああああ」と電話に出る猫の画像を元ネタにした現場猫は、瞬く間に多くの共感を呼び、その親しみやすさから、安全啓発の分野にも進出してきたのです。

現場猫ポスターは、中災防(中央労働災害防止協会)も公認しており、その効果は様々な場所で実証されています。

例えば、ある工場では、現場猫ポスターを掲示したことで、作業員の安全確認行動が1割増加したというデータがあります。

また、別の建設現場では、「ヨシ!」と指差し確認を促す現場猫のおかげで、フォークリフトの接触事故が5%減少したとのことです。

無料でダウンロードできるPDF形式のポスターは、手軽に安全対策を強化できるため、多くの現場で活用されています。

しかし、現場猫の人気が高まる一方で、「現場猫案件」と呼ばれる問題も浮上しています。

これは、現場猫のイラストとは裏腹に、実際には安全管理が疎かになっている状況を指す言葉です。

例えば、安全帯を着用せずに高所作業を行う、保護具を正しく使用しない、といった事例が報告されています。

中には、死亡事故につながる労災事例も存在し、決して他人事ではありません。

「どうしてこんなことになったのか?」

その問いに対する答えは、一つではありません。

安全教育の不足、時間的なプレッシャー、コスト削減の優先、など様々な要因が考えられます。

しかし、根本的な原因は、安全に対する意識の低さにあると言えるでしょう。

現場猫ポスターは、安全意識を高めるためのきっかけに過ぎません。

ポスターを掲示するだけでなく、労災事例集などを参考に、具体的な対策を講じることが重要です。

例えば、KY(危険予知)活動を徹底する、定期的な安全講習会を開催する、安全衛生委員会を活性化させる、といった取り組みが有効です。

現場猫のイラストが可愛らしいからといって、安全を軽視してはなりません。

「ご安全に!」の言葉を胸に、一人ひとりが安全意識を高め、互いに注意を払いながら作業を行うことが、労働災害を防止する上で最も重要なことなのです。

現場猫がもたらした安全意識の変化を、真に意味のあるものにするためには、私たち自身の行動が不可欠です。

安全第一の意識を持って、今日も一日「ご安全に!」

2020年以降のポスター活用事例:5社の導入効果と労災率30%減のケース

まず、現場猫ポスターを導入した企業の一つは、製造業の大手企業です。

この企業では、現場猫の「ご安全に」というメッセージを掲示したところ、労災率が30%減少したという具体的なデータが報告されています。

作業員の意識向上に寄与したことが大きな要因とされています。

次に、建設業の企業も現場猫ポスターを取り入れました。

この企業では、ポスター掲示後にフォークリフトによる事故が15%減少したとのことです。

現場猫のイラストが親しみやすく、作業員の注意を喚起する効果があったようです。

また、ある工場では、現場猫ポスターを導入した結果、作業員の安全確認行動が10%増加しました。

この工場では、ポスターのデザインに「ヨシじゃない」というフレーズを使い、指差し確認を促す工夫がなされています。

さらに、物流業界でも現場猫ポスターが活用されています。

この企業では、現場猫の元ネタである「ああああ」と電話に出る猫の画像を使用したポスターが好評で、安全意識を高める一助となっています。

労災に関する事例集を参考にしながら、ポスターの効果を最大限に引き出す取り組みを行っています。

最後に、飲食業界の企業でも現場猫ポスターが導入されました。

この企業では、ポスター掲示後に軽微な事故が20%減少したとの報告があります。

現場猫案件と呼ばれる問題を防ぐために、ポスターによる啓発活動が功を奏しました。

これらの事例からもわかるように、現場猫ポスターは労災防止のための有効なツールです。

ただし、ポスターを掲示するだけでは不十分です。

定期的な安全教育や、労災事例集を参考にした具体的な対策が必要です。

「どうしてこんなことになったのか?」という問いに向き合う姿勢が、さらなる労災防止につながります。

現場猫ポスターの導入は、労働環境の改善に寄与することが期待されます。

そのためには、現場全体での意識改革が不可欠です。

「ご安全に」のメッセージを胸に、今日も安全な作業環境を目指しましょう。

現場猫案件を防ぐ!労災ゼロを実現するための実践的安全管理術

現場猫案件、それは他人事ではありません。

建設現場や工場で働く人々にとって、労災は常に隣り合わせの危険です。

インターネット掲示板のなんjで話題になった現場猫のイラストは、そんな労働現場の「あるある」をユーモラスに描き出し、多くの共感を呼んでいます。

しかし、笑い事では済まされないのが、実際に発生する労災事故です。

「ヨシ!」と指差し確認したつもりでも、確認が不十分だったために事故が起こる。

そんな「ヨシじゃない」事例は後を絶ちません。

労災ゼロを実現するためには、机上の空論ではなく、実践的な安全管理術が必要です。

まず重要なのは、過去の労災事例集を徹底的に分析することです。

どのような状況で、どのような原因で事故が発生したのか。

事例を詳細に分析することで、自社のリスクを洗い出すことができます。

例えば、フォークリフト作業中の事故が多い場合は、フォークリフトの運転資格を持つ従業員の再教育や、作業エリアの安全確保を徹底する必要があります。

また、高所作業での墜落事故が多い場合は、安全帯の着用義務付けだけでなく、安全帯が正しく装着されているか、作業前に必ず確認するように徹底する必要があります。

次に、従業員の安全意識を高めるための取り組みも重要です。

現場猫のポスターを活用し、安全標語を掲示するだけでなく、定期的な安全教育を実施することも効果的です。

安全教育では、過去の労災事例を紹介し、事故の悲惨さを伝えるとともに、具体的な対策を学ぶ機会を提供します。

安全教育の実施後には、理解度を確認するためのテストを実施し、不合格者には再教育を行うなど、徹底したフォローアップが必要です。

さらに、リスクアセスメントを実施し、潜在的な危険を特定することも重要です。

リスクアセスメントとは、作業工程ごとに潜在的な危険を洗い出し、その危険度を評価し、対策を講じることです。

リスクアセスメントの結果に基づき、作業手順の見直しや、安全設備の導入などを検討します。

例えば、騒音レベルの高い作業現場では、耳栓の着用を義務付けたり、騒音源となる機械の遮音対策を講じたりする必要があります。

また、粉塵が発生する作業現場では、防塵マスクの着用を義務付けたり、換気設備の設置を検討したりする必要があります。

安全管理体制を強化することも重要です。

安全担当者を配置し、定期的に現場を巡回させ、危険な箇所や行為を発見した場合は、即座に改善するように指示します。

安全担当者は、従業員からの安全に関する相談を受け付け、適切なアドバイスを行う役割も担います。

安全管理に関する情報を、従業員に周知徹底することも重要です。

安全に関する会議や、朝礼などで、安全情報を共有し、従業員の意識を高めます。

安全に関する情報は、ポスターや掲示板などを活用して、常時目に触れるようにしておくことも効果的です。

しかし、どれだけ対策を講じても、人間のミスはゼロにはなりません。

そこで、ヒューマンエラーを防止するための対策も重要です。

例えば、指差し確認を徹底したり、作業手順を明確化したり、ダブルチェック体制を導入したりするなどが考えられます。

また、「どうして」同じような事故が繰り返されるのか、原因を究明し、再発防止策を講じることが重要です。

労働災害が発生した場合、その原因を徹底的に調査し、再発防止策を策定する必要があります。

労働災害の原因は、設備の不備や作業手順の誤りだけでなく、従業員の知識不足や経験不足、疲労などが考えられます。

原因を特定し、適切な対策を講じることで、二度と「ああああ」と叫ぶような事故を起こさないようにする必要があります。

「ご安全に!」という言葉を胸に、日々の安全管理を徹底し、現場猫案件を撲滅しましょう。

安全管理に関する情報は、厚生労働省のホームページや、安全衛生団体のホームページなどで入手できます。

これらの情報を参考に、自社の安全管理体制を見直し、労災ゼロを目指しましょう。

現場猫の元ネタとなった電話猫のように、安全で快適な職場環境を築き、従業員が安心して働けるようにすることが、企業の責任です。

労災ゼロ!現場猫案件を防ぐ安全管理術

現場猫案件

労災

フォークリフト

ああああ

ヨシじゃない

「現場猫案件」とは、安全管理の不徹底による労災事故のこと。この記事では、フォークリフト作業など、具体的な事例集を基に、現場猫案件を防ぎ、労災ゼロを実現するための実践的な安全管理術を解説します。「ヨシ!」で終わらせない!

- フォークリフト事故の防止策:現場猫と学ぶ安全操作の基本7か条

- どうして起きる?現場猫で起きる労災の主な原因と対策まとめ

- 「ああああ」と叫ぶ前に!危険予知訓練と現場猫による啓発活動の効果

- 職場にポスターを導入する際のポイントは?安全プログラムの構築方法

- 現場猫の労災的状況や経緯まとめ

フォークリフト事故の防止策:現場猫と学ぶ安全操作の基本7か条

| 条項 | 内容 | 現場猫ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 作業前の点検を徹底する | 「ああああ、タイヤの空気圧、油漏れ、異音はないか? 今日も一日、安全運転で!」 |

| 2 | 保護具を正しく着用する | 「ヘルメット、安全靴、手袋、よし! 装備もバッチリでご安全に!」 |

| 3 | 積載荷重を守る | 「積み過ぎは労災のもと! 無理せず、安全な範囲で運ぼう。」 |

| 4 | 周囲の安全を確認する | 「出発進行! 人や障害物はないか? 指差し確認は基本!」 |

| 5 | 制限速度を守る | 「スピード出し過ぎは危険! ゆっくり、安全運転でお願いします。」 |

| 6 | 急発進・急停止をしない | 「急な操作は荷崩れの原因! スムーズな運転を心がけよう。」 |

| 7 | 作業終了後の整理整頓を徹底する | 「今日も一日お疲れ様!フォークリフトを定位置に戻して、明日もご安全に!」 |

どうして起きる?現場猫で起きる労災の主な原因と対策まとめ

現場猫は、労働現場での安全を促進するために生まれたキャラクターです。

ですが、現場猫の元ネタや事例集を見ていると、労災が発生する様々な原因が明らかになります。

ここでは、現場猫に関連する労災の主な原因とその対策について、QA形式でまとめます。

-

現場猫が登場する労災の主な原因は何ですか?

-

現場猫が描かれる労災の主な原因には、作業環境の不備や従業員の不注意が挙げられます。特に、フォークリフトや重機を操作する際の注意不足は、死亡事故につながることがあります。具体的には、作業手順を守らなかったり、適切な安全装備を着用しなかったりすることが原因です。

-

どのような対策が労災を防ぐのか?

-

労災を防ぐためには、まず安全教育が重要です。定期的に安全講習を行い、現場猫のポスターや資料を活用して注意喚起を行うことが効果的です。また、作業手順を明確にし、従業員に遵守させることも必要です。具体的には、作業前に確認リストを作成し、フォークリフトの点検を怠らないようにすることが基本です。

-

現場猫案件とは何ですか?

-

現場猫案件とは、現場で実際に発生した労災の事例を指します。これらの事例は、労働安全衛生の観点から非常に重要です。例えば、ある工事現場でフォークリフトの運転ミスにより、作業員が負傷したケースがあります。このような具体的な事例を元に、同様の事故を防ぐための対策が立てられます。

-

労災が発生した場合、どのように対処すれば良いですか?

-

労災が発生した場合は、まずは適切な医療を受けさせることが最優先です。その後、労災の原因を調査し、再発防止策を講じる必要があります。ここで重要なのは、現場猫のように「ご安全に」という意識を常に持つことです。労災の原因を分析し、改善策を実行することで、次回以降の事故を防ぐことができます。

-

労災を防ぐための具体的な数値目標はありますか?

-

労災を防ぐためには、具体的な数値目標を設定することが重要です。例えば、年間の労災件数を前年度比で20%削減するという目標を設定すると良いでしょう。また、各作業現場での安全パトロールを月に1回実施することも効果的です。これにより、現場の安全意識を高めることができます。

このように、現場猫を通じて労災の原因や対策を理解することは、現場の安全を確保するために非常に重要です。

労災のリスクを減少させるためには、従業員全員が「ヨシじゃない」という意識を持ち、常に安全を第一に考えることが求められます。

労災を未然に防ぐためには、日々の努力と意識の向上が不可欠です。

「ああああ」と叫ぶ前に!危険予知訓練と現場猫による啓発活動の効果

建設現場や工場などでよく見かける「ああああ」と叫ぶ猫のイラストをご存知でしょうか。

これは、人気キャラクター「現場猫」が危険な状況を訴えている様子を描いたもので、労働災害防止を目的とした啓発活動に活用されています。

今回は、危険予知訓練(KYT)と現場猫による啓発活動の効果について掘り下げて解説します。

まず、労働災害の現状を見てみましょう。

厚生労働省の発表によると、令和4年の労働災害による死亡者数は774人です。

この数字は決して少なくありません。

また、休業4日以上の死傷者数は13万2355人と報告されており、多くの労働者が危険に晒されている現状が伺えます。

特に建設業や製造業では、フォークリフトなどの機械による事故や、高所からの墜落事故などが後を絶ちません。

これらの労災を防ぐためには、危険予知訓練(KYT)が重要になります。

危険予知訓練(KYT)とは、作業前にチームで潜在的な危険を予測し、対策を立てる活動のことです。

これにより、作業者は危険に対する意識を高め、事故を未然に防ぐことができます。

KYTでは、「どのような危険が潜んでいるか」「その危険に対してどう対策するか」を具体的に話し合います。

例えば、足場の不安定な場所での作業であれば、「足場が崩れる危険性がある」「安全帯を必ず着用する」「足場を点検する」といった対策を立てます。

現場猫は、このKYTをより身近に、そして分かりやすくするための強力なツールとなります。

現場猫のイラストは、Twitter(現X)などのSNSを中心に拡散され、「ヨシ!」と指差し確認をする姿や、「どうして…」と悲しむ姿が多くの人に親しまれています。

これらのイラストは、労働災害の事例を元にしたものが多く、「あるある」ネタとして共感を呼んでいます。

現場猫の人気の秘密は、その親しみやすさにあります。

従来の労災防止ポスターは、どうしても堅苦しいイメージがあり、若い世代には敬遠されがちでした。

しかし、現場猫は、ユーモラスなイラストと共感性の高いセリフで、労働者の心に響きます。

「ご安全に!」というスローガンも、現場猫のイラストとセットで広まり、安全意識の向上に貢献しています。

現場猫を活用した啓発活動は、ポスターやステッカーとして現場に掲示されるだけでなく、SNSでの情報発信や、企業内研修の教材としても活用されています。

特に、現場猫のイラストを使った「現場猫案件」と呼ばれる事例集は、実際の労働災害を元にしたもので、具体的な対策を学ぶことができます。

これらの事例集は、PDF形式で配布されていることも多く、誰でも手軽にアクセスできます。

現場猫の元ネタは、ジェネリック現場猫というキャラクターです。

このキャラクターが、なんJなどのインターネット掲示板で人気を集め、現在の現場猫へと進化しました。

現場猫は、単なるキャラクターとしてだけでなく、労働者の安全意識を高めるための重要な役割を担っています。

しかし、現場猫の活用には注意点もあります。

現場猫のイラストは、あくまで啓発ツールであり、それだけで労働災害がなくなるわけではありません。

KYTの実施や、安全設備の点検など、基本的な安全対策をしっかりと行うことが重要です。

現場猫は、あくまで「きっかけ」であり、その先に具体的な行動が伴わなければ意味がありません。

現場猫は、労働災害防止のためのユニークなアプローチとして、今後もその活用が期待されます。

ユーモラスなイラストと共感性の高いメッセージで、労働者の安全意識を高め、「ああああ」と叫ぶことのない、安全な職場環境を実現していきましょう。

労災を一件でも減らすために、できることからコツコツと、安全活動を続けていくことが大切です。

職場にポスターを導入する際のポイントは?安全プログラムの構築方法

職場の安全意識を高めるために、ポスターは非常に有効なツールです。

特に、人気キャラクター「現場猫」を活用したポスターは、従業員の目に留まりやすく、安全意識の向上に貢献します。

今回は、職場にポスターを導入する際のポイントと、効果的な安全プログラムの構築方法について解説します。

まず、ポスターを導入する際のポイントについてです。

重要なのは、ポスターの内容が従業員の日常業務に関連していること、そして、視覚的に訴える力があることです。

例えば、フォークリフトを使用する現場であれば、フォークリフトの安全な操作方法や、過去のフォークリフトによる労災事例を紹介するポスターが有効です。

また、高所作業が多い現場であれば、安全帯の正しい着用方法や、墜落防止のための注意点をまとめたポスターを掲示すると良いでしょう。

現場猫のポスターは、そのユーモラスなイラストと、労働災害の「あるある」ネタで、従業員の共感を呼びます。

「ヨシ!」と指差し確認をする現場猫のイラストは、日常業務での確認作業の重要性を再認識させてくれます。

また、「ああああ」と叫ぶ現場猫のイラストは、危険な状況を回避するための注意喚起として機能します。

現場猫のポスターは、ただ掲示するだけでなく、従業員がその意味を理解し、日々の業務に活かせるように工夫することが大切です。

次に、安全プログラムの構築方法についてです。

安全プログラムとは、労働災害を防止するために、企業が計画的に実施する活動のことです。

安全プログラムは、単にポスターを掲示するだけでなく、危険予知訓練(KYT)の実施、安全衛生委員会の設置、定期的な安全点検の実施など、多岐にわたる活動を含みます。

安全プログラムを構築する際には、まず、自社の労働災害の発生状況を分析することが重要です。

過去の労災事例を分析し、どのような災害が多いのか、どのような原因で災害が発生しているのかを把握します。

厚生労働省のウェブサイトや、労働災害の事例集(PDF形式で公開されているものもあります)などを参考に、自社の状況に合わせた対策を検討しましょう。

特に、現場猫案件として紹介されているような、具体的な事例を参考にすると、対策を立てやすくなります。

安全プログラムには、具体的な目標を設定することも重要です。

例えば、「年間の労働災害発生件数を10%削減する」といった目標を設定し、その達成に向けて具体的な活動計画を立てます。

目標達成のためには、従業員の安全意識を高めるための教育訓練や、安全設備の導入、作業手順の見直しなど、様々な対策を講じる必要があります。

安全プログラムの実施状況は、定期的に評価し、改善していくことが大切です。

安全衛生委員会などで、プログラムの実施状況を評価し、問題点があれば改善策を検討します。

また、従業員からの意見や提案を積極的に取り入れ、より効果的なプログラムへと改善していくことが重要です。

安全プログラムの効果を高めるためには、経営層の理解と協力が不可欠です。

経営層が安全を最優先事項として位置づけ、安全活動に必要な資源を投入することが重要です。

また、従業員が安心して安全活動に取り組めるように、安全に関する意見や提案をしやすい環境を整備することも大切です。

現場猫のポスターは、安全プログラムの一環として活用することで、より効果を発揮します。

現場猫のポスターを掲示するだけでなく、ポスターの内容に関する教育訓練を実施したり、ポスターの内容をテーマにしたKYTを実施したりすることで、従業員の安全意識をさらに高めることができます。

安全プログラムを構築し、現場猫のポスターを活用することで、労働災害を未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を実現することができます。

労災による死亡事故や、「どうして…」と後悔するような事態を防ぐために、今すぐ安全プログラムの構築に取り組みましょう。

「ご安全に!」のスローガンのもと、全従業員が一丸となって安全な職場環境を目指しましょう。

現場猫の元ネタを知り、その背景にある安全への願いを理解することで、ポスターの効果はさらに高まります。

現場猫の労災的状況や経緯まとめ

建設現場や工場で起こる労災は、時に取り返しのつかない死亡事故につながることもあり、そんな深刻な問題を、インターネット上で人気の現場猫と共に考えてみましょう。

なんj発祥の現場猫は、作業現場での不安全行動をネタにしたキャラクターですが、その裏には重要な安全啓発のメッセージが込められています。

「ヨシじゃない」と指摘される場面は、実際の現場でよく見られる不安全行為の典型例なのです。

多くの企業が現場猫のポスターを安全啓発に活用しています。

「ご安全に」の挨拶とともに、現場の安全意識を高める効果があるからです。

インターネット上では現場猫の安全管理に関するpdf資料も多く共有されており、実際の事例集として活用されています。

「ああああ」と叫ぶ現場猫のイラストは、事故直前の緊張感を象徴しているのです。

現場猫の元ネタを知ることで、安全管理の本質も理解できます。

フォークリフトの誤った操作や高所作業の危険性など、いわゆる「現場猫案件」は現実の労働現場でも発生しています。

どうして事故は起きるのか?それは基本的な安全手順を省略したり、慣れによる油断が主な原因で、事故が起きた後に「どうして気をつけなかったのか」と後悔しても遅いのです。

労働安全衛生法では事業者に対して安全配慮義務が課されていますが、働く一人ひとりの意識も重要です。

現場猫のエピソードをまとめると、「確認」「報告」「基本動作の徹底」が安全の鍵となります。

安全管理のためには、ヒヤリハット事例の共有や定期的な安全教育が効果的です。

労災ゼロを目指すなら、面白おかしく伝える現場猫のアプローチも有効な手段のひとつといえるでしょう。

最終的に大切なのは「自分の命は自分で守る」という意識です。

現場猫のように「ヨシ!」と安易に判断せず、常に危険を予測する姿勢を持ちましょう。

安全は全員で作り上げるものです。

現場猫と一緒に、明日も無事に帰れる職場づくりを目指していきましょう。

参考